| �u�����Ɠ��{���̐^���v

�@ �ǎ҂̊F�l�́A�����Ƃ������t�𒆊w�Z�̎��ƂŊw�L��������Ǝv���܂��B �C�̌������̌��Ƃ��������A�N����ړI�Ƃ��āA���{�ɏP���Ă������Ƃ��w���܂����A�����m�������ɁA����ȑO�͂����������Ƃ͖��������̂��Ƃ����^��������ꂽ���������邱�ƂƎv���܂��B �����͐Ǝ�ȍ\���̑D�������A���@�g�E�����g�̗���ςĂ�������l�ɁA�C��������{�C���z����̂͑�ςȎ���ł����B ���ȓn�q�p�̑�^�D�̑�ʌ����Z�p�������A�������L���ȑg�D�ł����A�N������͍̂���ŁA����������͋ߗׂł͒����E���킵������܂���ł����B �����m�����ł̑�K�͂ȓ��{�ւ̐N���L�^�ɂ���̂́A��������̊��m�R�N�i�P�O�P�X�j�S�����{�ɓ��ɂ̓����Ƃ�������������܂��B ����́A�������B�ɏZ��ł������^���𒆐S�Ƃ����\�k�B�ŁA��ɍ��푤����f�v���ꂽ�Δn�E���̓��{�l���S�l��ԑ�����Ă���̂ŁA���퐭�{���哱�������̂ł͂Ȃ��Ɗ����܂��B �C���D�T�O�ǒ��x�i�R,�O�O�O�����x�j���Δn�ɏ㗤���ė��D�E���E�����E�E�l�E���Y���D���s���A�z��Ƃ��Ďg���铇���ȊO�͑S�ĎE�C���A���ւƌ������܂��B ���ł��Δn�Ɠ��l�̎����Ȃ���A���i�ł��������瓡�������́A�S���\�l�̕����𗦂��ē����Ɍ������܂����A�R,�O�O�O�l��ɂ��A�u���Ԃɉ�ł��Ă��܂��܂��B ���̌�A�\�k�B�͈�������P���܂����A��o�Ƃ����Z�E�̉��A�m���E�Z���̍��������ʼnʊ��ɐ킢�܂��B ��o�͎��̎�����ɕ{�ɕ��邽�߂ɓ���E�o���܂����A������ɗ����Ă����ĉ��킵�Ă����m���E�Z���B�͊F�E���ɂ���Ă��܂��܂��B ���̌�A�\�k�B�͖k��B�̒}�O���}�y�ɏ㗤���A�S���W������S���P�Q���ɂ����ĊC�ݐ������ɍr�炵���A�����ӂ�ŏh�c���܂��B ��Ɍ��t�̓������Ƃ́A��B�e�n�̍������W�߁A�|��𒆐S�Ƃ���U���������܂����A���̎����ɂ��g�����������Ȃ�A�\�k�B�͑D�ɏ��}���őދp���܂��B �h��̂��߂̙h�Z�͂قږ����A�f�����s�����ł���y���ł̓����E�|��g�ݍ������A�Z���Ԃł̘T�S�ɂ��ẮA���{�̕��m�B�ɂ͓���݂��������̂ŁA�Ή��ɋꗶ�������Ƃ��f���܂��B ����̎�͂ƂȂ�|��ɂ��Ăł����A�嗤�ł͎�����S�ƂȂ��Ă���A�V�ɓł�h���Ď˂�Ƃ����̂���ʓI�ł���A�ł�h��Ƃ����K�����������{�ł͎����������������m��܂���B �܂��A�����镨�̎��D�ƍ���₵�Ƃ����̂��嗤�̊�{���j�ŁA�����[�I�Ɏ����������ł������A���̎������P�Ƃ��Ċw�Ȃ������ׁA��̌����ŋ�킷�邱�Ƃɂ��Ȃ�܂��B �L�^�Ƃ��Ďc���Ă��邾���ł����҂R�T�O���ȏ�A�z��Ƃ��ĝf�v���ꂽ�҂P,�R�O�O���A���n�⌢�͑S�ċ�����悤�ł��B ���a�{�P�̒���E�M���ɏՌ���^���������ł͂���܂������A�Δn�E���̂��낤���Đ����c�����l�B�ւ̋~�ς͖����A�h�q�̂��߂̎{�������Ȃ��܂܂ɁA���Q�ׂ̘̈`�������̎�ƂȂ��Ă����܂��B �`���ɂ��ẮA���̌�@����y�ђ����쓌�C�݂��ɓn��r�炵�܂��A�Ìc�Q�N�i�P�R�W�X�j�ɂ́A����͂R�O�O�ǂ̌R�p�D�Ř`���̋��_�ł������Δn���U�����āA�S���\�l�̍���ߗ����~�o������A�Ή��ɋꗶ���܂��B ���̌���`���ɔY�܂��ꑱ���A�����X�N�i�P�R�X�Q�j�ɍ���͗����j�ɖłڂ���Ă��܂��܂����A���̉����̈ꕔ�ƂȂ����̂������ł��B �P�T���I����͘`���̍\�����̍\�����A�`�l���璩�N�G���̊����������W���ȏ�ƂȂ�A�{���I�ȑg�D�ύX�Ɛ���A���݂̂̂��P�l�������Ă����܂��B ���̍����t�r���C�̓}���R�|�[������W�p���O�͉����̍��ƕ�������Ă���A���i�Q�N�i�P�Q�U�T�j����l�̊����@��R�����{�Ƃ̒ʌ���i���������Ƃ����������ƂȂ�A���{�����ɖڊo�߂܂��B ���i�R�N�i�P�Q�U�U�j���{���̑�Ú��c����쐬���A���g�q�Y�����g�ߒc������o�R�œ��{�֎g�킷���Ƃɂ��܂����B �������A���퉤�̌��@���́A�R����̕��S����������Ɠ���ŁA���{�֍s���Ă����Ȃ��Ƃ͉��������Ǝg�ߒc���A���Ă��܂��܂����B �����t�r���C�͗�̂��Ƃ��{��A���킩��g�ߒc�𑗂�悤���߂��܂��B �C���i�܂ʍ��퉤���@�͂���ł����߂��N�����i�T�N�i�P�Q�U�W�j�̔N���߂Ɏg�ߒc�Ƃ��ē��{�֑���܂��B ��ɕ{�ɒ������g�ߒc�͑�Ú��c��ƍ��퍑��������o���A����݂̂����q�֑����܂��B ���̂悤�Ȏ����ɖk�����@�������ɏA�C���܂��B �O���֘A�͒��삪�����Ă����̂ŁA���{�͌㍵���c�֍������܂��B ���q���{�͓�v���Â̏���������x�A�n�����Ă���T�m����������擾���Ă����̂ŁA����ւ��A�h�o�C�X���s���Ă��܂����B �������A���̐[���Ȏ��Ԃɒ���͕������������f�͂ł����A�A����c�͗x��܂��B �����܂Ōo���Ă��ԓ��������̂ŁA�V������Ɏg�ߒc�͕���ʂĂċA�����܂��B �t�r���C�͉����A�g�ߒc�̋A����҂܂ł������A�N���ׂ̈̑D���P,�O�O�O�ǂ̌��������퍑�֓��N�T���ɖ����Ă��܂��B ���̂悤�Ȓ��A��v�̍U�����D��ۑ�ƂȂ�A��v�ȋ��_�ł������z�ƞ��Ō��킪�J�L�����n�߁A�R���⎑�����W������K�v�����o�Ă��܂����B ���i�U�N�i�P�Q�U�X�j�Q���A���C�̂���t�r���C�́A���g�q�Y����M���ɂV�T���̑�g�ߒc����{�֔h�����A�Δn�ɏ㗤���܂����A���{���͖{���֏㗤���邱�Ƃ������Ȃ������ׁA���ɂ����g�ߒc�͖\�����A����Y�Ɩ��Y�̓�l��߂炦�ċA�҂��܂��B �t�r���C�͂��̐��ʂɊ�сA�ߗ���l�ɕ��̉����⊽�҂��s�����_���܂��B ���N�X�����_�����ߗ��Q������{�쑗���閼�ڂō��퍑�̋��L�����̎g�ߒc����ɕ{�ɓ������A���x�̓����S���鍑�̒��������ł��钆���Ȃ���̏��ނƍ��퍑�����o���܂��B ���쑤�͕��]�ɋ��ۂ̕ԏ����쐬���܂����A���q���{�͕ԏ���n���Ȃ��p����`�����ׁA�g�ߒc�͕ԏ����A�A�����܂��B ���̂悤�ɋ�����p�ňӎv�\�������Ȃ����A���i�W�N�i�P�Q�V�P�j�X���ɍ��x�́A���퍑���Ŕ������N�����Ă����O�ʏ��Ƃ�������֘A�̊����g�D����R����������g�҂�����Ă��܂��B ����Ƃ��̌��ǂ��悤�ɁA���^�l����ǕJ��M���Ƃ��������P�O�O�������g�ߒc���������g���A�������Âɏ㗤���܂��B ����͍��퉈�ݒn��ɐ����̌R����ҋ@�����A�Ή��̎���ł͒����ɂł��N�U�ł��鏀���������̂ł����B �g�ߒc�́A���{���ɋ����v�l��O�ʏ����̖W�Q���Ȃ������ɕ{�ɓ������܂����A���q�ւ̖K��͋��ۂ��ꂽ�̂ŁA������n���A�P�P���܂łɕԎ����Ȃ��ꍇ�͐N�U���J�n����Ɠ`���܂��B ����ł͓x�d�Ȃ�g�ߒc�ւ̕ԏ����Ă𐛌������ɍ쐬�����Ă��܂������A��芸�����g�ߒc�𑗂邱�ƂɌ��肵�A��ǕJ�̎g�ߒc�Ƌ��ɕ��i�X�N�i�P�Q�V�Q�j�P���ɁA�����P�Q���̓��{�g�ߒc�͌��̎�s��s��K��܂��B �������A���{�g�ߒc�̓X�p�C�ƊŘꂽ���߁A�t�r���C�ɂ͉y���ł��܂���ł����B ���N�S���Ɏg�ߒc�͍����ʂ�A���{�A�����܂����A���̍ۂɉ��ݒn��ɑ����̍��핺�����Ԃ��Ă���̂��ς܂��B �������ɂ܂����Ɗς����̈������R�͎g�ߒc�ɑ����̍��핺�����Ԃ��Ă��闝�R���O�ʏ��Ή��Ɛ������Ă��܂��B ���N�P�Q�����A�ēx�@��ǕJ�́A�O�ʏ��̖W�Q���Ȃ�����g�߂Ƃ��ē��{�֖K�₵�܂��B �ނ͂���܂ł̓��{���K��œ����A���R����R���g�D�E���x�����n�m���Ă����̂ŁA�N�U�ƂȂ�Ƒ���ȋ]�������̂ɂȂ�Ɨ\�����Ă�����������A�Ȃ�Ƃ��Ăł����炩�̕��݊�肪�~���������̂ł��B ���{��������܂ł̌o�܂���ԏ����x�͂��Ȃ���A�S���̋��݂ɂȂ�Ǝv���Ă����悤�ł����A���Ɛ���Ă�����v�͓��{�����̕��]���ɓ���ƍ���̂ŁA���тƂ����T�m����{�Ɍ��킵�A���r�[�������s�����ׁA��ǕJ�͑�ɕ{���狞�s�ɂ��s�����A�Ԏ��������Ȃ��܂܋A�����܂��B �t�r���C�͓��R�@��̂��Ƃ��{��A���{�N�U�Ƃ�߂��U�炵�܂����A��ǕJ�͂��̖��v����������ׁA���̏�ł̒Z���I�Ȍ���͔������܂����B �܂��ɂ��̂悤�Ȓ��A���i�P�O�N�i�P�Q�V�R�j��v�Ƃ̂T�N�ɋy�����z�ƞ��ł̐킢�Ɍ��͂悤�₭�������A�O�ʏ��̔������������܂��B �]���@���{���������̂��A�t�r���C�͍Ăѓ��{�N�U�̍��߂������܂��B ���i�P�P�N�i�P�Q�V�S�j�P���ɍ����ɓn���D�R�O�O�ǂ̌����𖽂��A���N�U���ɂ͌������I���Ă��܂��B ���i�P�P�N�i�P�Q�V�S�j�P�O���R���ɑ��i�ߊ����ցi�N�h�D���F�����S���l�j�ȉ��@���i�ߊ��̗������i���l�j�ƍ^���u�i����l�j�����鑍���͂S�����X�O�O�ǂ̌R�D�ɕ��悳���č��Y�i���݂̔n�R�j����o�q�����܂��B �t�r���C�͌R�D�X�O�O�ǂ�����Ɍ��������܂����A�������S��������̂̃^�C�g�ȍH���ׁ̈A���ӂ̎蔲���������D�̒����Ő��𑵂��A���ꂪ��ɒv���I�Ȍ��ʂƂȂ�܂��B �����Œ��ڂ��ׂ��́A����R��P���̑��A�������㖖���ɓ��ɂ̓����œ��{�ɍU�ߍ���ŖT�ᖳ�l�̐U�镑�����s�������^�l�̕���������ē��ŎQ�����Ă��邱�Ƃł��B ���R�@�N���o�H�͓��l�ƂȂ�܂��B �P�O���T���ɂ͑Δn�̏��Γc�l�ɏ㗤���܂��B �Δn�̎���ł������@�����́A������Ɍ������܂����A�a�m�I�ȑΉ�����锤�������A�U�����d�|���Ă��ď㗤�����n�߂܂��B ���ׁ̈A�@�����͎萨�W�O�l���x�ŋ|��ł̔������J�n���E���ɐ킢�܂����A����͐���l�Ȃ̂ŁA�u���Ԃɉ�ł��܂��B �����Y�ƕ��q���Y�����̐N����`����ׁA�Δn��E�o���A�����������܂��B �h�q������Ō�A�Δn�̓����̐N�j���͓z��Ƃ��Đێ悳��A����ȊO�͎S�E����A�Ⴂ�����͋�����A��̐^�Ɍ�����ꂻ��ɓ��ʂ��Č����ɒ݂邵�čU������Ȃ��悤�ɏ��u���s���Ă��܂��B �Δn�̋��Z�҂͂���ɂ��A���Ȃ�̐l�����E����A�ߊl����܂��B �Δn�ł̖T�ᖳ�l�ȐU�镑�����P�O���Ԃɓn��A�s������@���Ɍ����ďo�`���܂��B �Δn�̖h�q�������S�ł����Ƃ�������������̕��i���́A�}�O��쏭�\�ɉ��R���˗����܂����A�Ԃɍ�����������܂���B ���{�ł͌X�̐퓬�ŏ��������ꍇ�A�|�����G���̎����]�����邩�A����E�ʍӁE���Q�Ƃ��������X�^���_�[�h�ł���A�萨�͂P�O�O�����x�������̂ŁA�S�ł͎��Ԃ̖��ł����B ����ɑ��Č����́A�W�c�ł̌y���ɂ��@�q�Ȑ퓬���@�ŁA����s���ɂȂ�Α����ɑދp���A�ċN�ׂ̈ɕ��͂��������A�w���҂��ӔC�����Ƃ����X�^�C���ł����B ����͒Z���A�Z����i�ł��h���Ă���j�A�����Ɓu�Ă͂��v�Ƃ����̒��S�ⓩ��̒��ɉΖ���l�߂ē��ΐ��Ŕj���镨���g�p���Ă���A���{�̕��m���n�߂ĉΖ�Ƃ������̂Ƒ��������̂ł��B ���ꎩ�̂ŎE�C����Ƃ������͑傫�ȉ��Ŕn���������A����������̂��ړI�̕��ŁA�ދp���ɐv���Ȓnj���j�ވׂɂ悭�g�p���ꂽ�悤�ł��B ���i���R���u���Ԃɉ�ŏ�ԂƂȂ�A���Q����O�ɏ@�O�Y�Ɍ��̗��P���ɕ{�֘A������悤�Ɍ������A�����Ƃ��Ė��̕P��O�����������Ƃ��܂����A�Ŗ�ɓ�����P�͎��Q���Ă��܂��܂��B ���̌㌳�́A�����̂��A�����̓�����I�ʂ��ēz��Ƃ��A����ȊO�͎S�E������A��B�̔�O�C�݂ւƌ������܂��B �P�O���P�U���ɔ�O�̏��Y�}�̒n�ł��镽�˓��A�铇�A�\�Ó��y�я��Y�S���U�����A��ł����܂��B �P�O���Q�O���A�����p�̑��njS�S�����Ɍ��R�̎�͕������㗤���܂��B �㗤���������͒����ɓ����̐ԍ�������A������̂��z�w���܂��B ���̍��A��ɕ{�ł͌��̏P�������s�E���q�֓`����Ƌ��ɁA��B�e�n�̌�Ɛl����ɕ{�ɏW��������܂����B ���ɂ̓����ł̋��P�܂��Ȃ��������{�͋�B�암�̌�Ɛl���v���ɏW���ł���悤�ɓ��H�⋴�̐������s��Ȃ������̂ŁA�h�q�����̎��Ԃ����ʂɌo�߂��邱�ƂɂȂ�܂����B �Ƃ肠�����W���ł����@���V���A�e�r���A�I�Ɉ�ށA���c���A�P�n���A��쎁�A�|�莁�A�Z�ʎ����A�_�Ў��̎i�܂ł��Q�����āA�����J�n�̏��������܂��B �����@�R�n��ɓK���������̑��̕l�Ƃ������Ō��R���}�����悤�Ɛ}��܂����A����Ɛl�̋e�r���[�̌R���P�O�O�]�R���ԍ�ɕz�w���Ă��錳�R�ɐ�삯�U���������Ă��܂��A�ژ_�݂͕���܂��B ���R�͏������R�̂����e���ւƔs�����A���̌�@�������ւ̈ړ��r���ɒnj�������{�̕��m�c�ƏՓː퓬�ƂȂ�A�㗤�n�_�̕S�����ւƔs�����܂��B �nj�������{���m�c�́A�S�����Ō���݂܂��B �����ł́A���{���m�c���叫�̏���i�����F���ׂ��Q�������升�킪�W�J����A���̕��i�ߊ��@���������������Ă��܂��܂��B �킢�͓��{���̏����ƂȂ�܂����A���R�͂��̓��̂����ɏ㗤�n�_���D�ւƈ��g���A�����ɂ͔����p���猳�̌R�D�������Ă����ƁA�ʐ��ł͐�������Ă��܂����A�{�i�I�Ȑ퓬�łP�x�����đދp����Ƃ͎v�����A�P�T�Ԓ��x�͏����荇���𑱂���������Ȃ����ׁA�����グ���̂ł͂Ȃ����Ǝv�����܂��B ���̐N���Ŏ��s�����̎�͂̓t�r���C�ɐ������ꂽ���핺�ł���A�Õ��͐��\�l���x�������Ȃ������Ƃ���Ă��܂��B ���ׁ̈A�t�r���C�݂̂����X�ɋ}���������v��Ȃ̂ŁA���X���C��������ɁA�키���肪�����ɖ����ł̎����ۏ���Ă���ɂ�������炸�A�����Ȃ��Ȃ�܂ʼnʊ��ɐ키�l���ςċ��|�������A����Ɏw���n���̍�����[���łȂ��H���E����i���ɖ�j�̎g���ʂ����ɂ��e���ŁA����ȏ�̐퓬�p���͕s�\�������̂ł��B �ނ炪�k��B�ɍU�߂Ă����̂͌��݂̗�ɒ����ƂP�P���Q�U�����Ȃ̂ŁA�_���i�䕗�j�������Ēǂ��������킯�ł͂���܂���B �����̋L�^�ɂ��Q�O�O�]�ǂ̒��v�ƂR���l�̎��S�Ƃ���̂ŁA�Δn�ӂ肩�璩�N�����Ɍ������r���Ŗ\���J�ɑ����������̂Ɛ����ł��܂��B �}���i�S�����Ō����j�̎蔲���D���D�������̂ŁA�ЂƂ��܂�����������̂ł��傤�B ��j��Ƃꂽ�D�͍ēx�@�Δn�ƈ��ɔ��A�����őD�̏C���������܂����A�B��Ă��Đ����c�����Z���ɔߌ����J��Ԃ���邱�ƂɂȂ�܂��B ���A�̉��ɓ����B��Đ������Ă������N�����Q�O�O�]����߂炦�ēz��Ƃ��č����̉��Ɍ��シ��̂ł��B �Δn�E���̐l�B�͊F�ߎS�ȉߋ���w�����Ă���̂ł��B ���N�̌������N�i�P�Q�V�T�j����Ȃ��t�r���C�́A���{�]������ׁA�g�҂�h�����܂��B ���g�̓m�����i�����S���l�j���܂ނT���̍\���ŁA���卑�̎��Âɗ��q���܂����A���q���{�͍]�m���߂��̗��m���Y��Ŏa�Ă��܂��܂��B ������ăt�r���C�́A���{�N�U�̏����Ƃ��āA���N�P�O���ɑD�̌������̐��Y������ɖ����܂����A���N�̌����Q�N�i�P�Q�V�U�j��v�Ƃ̐푈���ŏI�i�K�ւƐi�ނɂ�A���{�N�U�Ƃ̗��ʍ��͕��S���傫������̂œ�v�U���ɑS�͂𒍂��܂��B ���N�P����v�̍c��@����͌��ɍ~�����A��v�͖ŖS���܂��B �~��������v�̋��b�B�͕ېg�ׁ̈A���{�N�U����܂����A�R�Q�d�̖�Ê̍��͉�҂��Ă���s���ׂ��Ƃ̏����ɏ]���A���{�N�U�������킹�܂��B �@���q���{�́A���{���̂���܂Ńt�r���C�͒��߂Ȃ��Ɠǂ݁A�����p�S��ɂQ�OKm�ɋy�ԐΗۂ�z���グ�Ėh�q�̐����ł߂�Ƌ��ɁA�ϋɓI�h�q�Ƃ��āA����ւ̏o���v��𗧂Ă܂��B �����Q�N�i�P�Q�V�U�j�R���ɂ͍���o����錾���A����o�������������֓����𖽗߂��āA�����R���E�D�����W�������܂��B �D���̑��������������⒆���n����������W�����A����쐬�܂ł��Ă��܂������A�Ηۍ\�z�ɑ���Ȕ�p�Ɛl����v������ɁA���D�̕s���ׁ̈A����ւ̏o���v��͒��~����܂��B ���̑�薋�{�́A���̍ĐN���ɔ�����ׂɈٍ��x�ŔԖ��𐧒肵�āA�k��B���݂̌x�����ł߂܂��B �P�N���A�R�����Â̂S���ŁA�F���E�����E��G�̃O���[�v�A�}�O�E���̃O���[�v�A��O�E�L�O�̃O���[�v�A�}��E�L��̃O���[�v�Ɍx�ł��ۂ����̂ł��B �Ă̒�A�O���Q�N�i�P�Q�V�X�j�܂�����Ȃ��t�r���C�́A���{�N�U���v�悵�܂��B ��v�̋��b�@䗕��Ղ́A�ēx���{�֎g�҂����킹�Ă͂ƒ�Ă��A�t�r���C�͂S�N�O�Ɏg�҂��a�ꂽ�����Y��A���������g�Ƃ��Ďg�ߒc�𑗂�܂��B ����͓��{�ƁA���Ă͗F�D�W�ɂ�������v�̋��b�̌������ŁA���ւ̕��]�����߂���e�ł������A���q�֑���܂ł��Ȃ��A�����ɂĎa��Y�ƂȂ�܂��B ������ăN�r���C�́A���{�N�U�̏����Ɏ��|����܂��B �������@�����P���̏����ׁ̈A���q�k�����ꑰ�ł������M�Z�����c����쉖�c�`���̌�Ɛl�ł������C�쏬���Y�K�p�́A���c���ɏ]�����ꂠ����ɕz�w���Đ������A�O���̖��Ő키���ƂɂȂ�܂��B �ꑰ�ł͂��̂܂܌��n�ɓy������҂��������܂������A�C�쏬���Y�K�p�͂��̌�A�M�Z�ɖ߂�A�C��K�t�\�C��K�d�\�K�G�Ƒ����A�C��K�G���^�c�𖼏��悤�ɂȂ�܂��B �ŏ��̐N�U����V�N��̍O���S�N�i�P�Q�W�P�j�U�����{�Ƀt�r���C�͍ēx�A���{�ւ̐N�U���n�߂܂��B �������A���q���{�͑O��̐N���ɒ���Ă����̂ŁA�X�p�C���̂������i���g���A���T���Ă��܂����̂ŁA�N�U�O�̂P�N�قǑO�ɂ́A���R�����N�����̋��F�ɌR���W�������Ă���l�q��N�U�����A�Ґ����̏��͒͂�ł��܂����B ���핺�𒆐S�Ƃ����S�����̓��H�R�ƌ��̖{���P�O�����̍]��R���킹�ĂP�S�����̑�Q���S,�S�O�O�ǂɕ��悳���ĐN�U���Ă��܂��B ��x�ɏo�q������ƁA�����̔��q�ɐڐG���̂��N�����m���������Ȃ�A�h�~�m���ɍL���鋰�ꂪ�o�Ă���̂ŁA��ɓ��H�R�������Ԃɕ����ďo�q���܂��B ���ꂾ���̐��̑D�Ȃ̂ŁA�C�S�̂��D�Ŗ��ߐs������銴���ɂȂ�܂��B ������O��Ɠ��l�̃R�[�X��H��܂��B �Δn�E�����U�ߓ��{�̖h�q�����͐������Ȃ��̂ŁA�u���ԂɑS�ł��܂��B ����ڂƈႤ���́A�ޓ���������̏��������Ă������Ƃł��B ��Q�w�̍]��R�́A12���Έȏ�̐H���⏛�L���̔_�@��܂ł�p�ӂ��Ă���A�H�������O�ō��Ȃ���킨���Ƃ��Ă����̂ł��B ���������������̕��m��O���֑����āA�X�ɐN�����s�����͑��̃A�W�A�����ł����l�ł������A�����l���x�Ō����̂P�O���l����K�͔͂j�i�ł��B �����A���m�ƌ������́A�B���Ƃ��Ă̔_�Ə]���҂ɕ����n���������̎҂����������̂ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B �����p�Ƀm�R�m�R�Ɛi�����A�㗤�������H�R�́A�ΗۂɉB��Ȃ�������S�����̓��{�R�̑O�Ƀo�^�o�^�Ɠ|��Ă����܂��B �����ŁA�o���̋|��̈Ⴂ������������Ǝv���܂��B ���{�̋|�͂Rm���x�ƒ��������͂̋|�ł���A�F�l���z������鍡���̋|���ŗp�����Ă��镨�̂R�{���x�̌��͂����ʕ��ł��������𗝉����Ē��������Ǝv���܂��B ����ނ̖��A�g�ݍ��킹�����łł��Ă���A���Ȃ₩�ŔS��̂���|�ƂȂ��Ă��܂��B �̂̎O�\�O�ԓ��̒ʂ���ł́A�����s���Ă���U�Om���x�̂��Ⴟ�Ȃ��̂ł͖����A�t���̂P�Q�Pm�ȏ���r�����r�����Ɣ���Ă���A�p��傫������Β������˒����\�ȂS�O�O�����x�͔�Ԑ��\�������悤�ł��B ���̒��˒��p�̋|��n�ォ����˂邱�Ƃ��ł���悤�ɁA�a�|�͐^�ɖ��Y���Ď˂�̂ł͖����A�����P/�R �̕����œY���Ď˂�悤�ό`�����|�ƂȂ��Ă���A�����i��Ɖ�����̎O�p�`�ɂȂ�悤���I�ɍ���Ă����̂ł��B ���R�̋|���S��̂���ؓ����A�g�ݍ��킹�č���Ă���A������Q�O�Om�`�R�O�O�����x�͔�Ԑ��\�������Ă��܂����B�i�����D���ɂł��邾�������̋|������[����K�v����A��|�ł͖����n�ォ��˂�Z���|����Ƃ��đ������Ă����Ǝv���A�˒��͒Z�������Ǝv���܂��B�j �|�����Ⴂ�͖�ɗL��܂��B

���{�̋|����V�͓��{���Ɠ��l�ɁA�E�l�ɂ��b�����ꂽ�|�ō���A���Ɠ��l�ɉs���n���t���Ă���A�|�S�̕��̕������ג|���̓��ɒ��������������悤�ɍ���Ă���A���ׁ̈A���ʂ��傫���Ȃ��Ă��܂��B ��̕����E�l���ᖡ�����ג|���[��������������A�Ȃ����M�ŕ���Ē����ƂȂ�悤�ɍH���āA�v���v���Ɏ������������グ�A�P�œ\��t���Ă��܂����B �퓬�Ɏg�����͐���ƌĂ�A�l���E���p�̉s���s�p�̖��A�d���؏������ђʂ����邽�߂̒��l�p�`�Ō��n���}�[�̖��A�l���E���Ɩ؏��ђʂ̗����Ɏg�p�ł���\���s�p�̉����Ɏl�p�`�Ō��n���}�[���t������擙�l�X�Ȗ��̕���������Ă��܂����B �X�ɔ�s���i�����ێ�����H�͂R���ŏ����߂ɕt���Ă��܂��B ����ɂ��A�傫�Ȏ��ʂŐ��Ȃ��獂���Ŕ��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B ����ɑ��Č����V�́A������̂Ȃ�ǂ�ȕ��ł��Ƃ��������ŁA���E�S�i��������j�E�����̕��̒Z���A�L���b�v�Ŗ�̕��ɛƂߍ��ޕ����ŁA���ʂ��y���n�����i��ł����Ƃ������͓˂��h�����Ƃ��d�_�ɒu�������ƂȂ��Ă��܂��B�i�e���̑��������č�点�Ă����悤�ŁA���{�̐E�l����镨�Ƃ͑ΏƓI�ł����j ��s���i�����ێ�����H�͕��s�ɂS�����t���Ă���A�����ɂ��̂܂܂̏�ԂŔ��Ă���悤�ɂȂ��Ă��܂��B �ǂ��������ɈႤ���ƒ[�I�Ɍ����܂��ƁA���{�̖�͔��ċ��������̖�Ɣ�ׂ�ƒ����A���ʂ�������Ă���̂ŁA�Ռ��͂��傫���A�P�ɐH�����ނ̂ł͖����A�P��Ȃ���h����̂ŁA�����E�������ւ̔j��͂��傫���A�}���X�g�b�v�p���[���傫���Ƃ������Ƃł��B ���ׁ̈A�y���ă}���X�g�b�v�p���[�̗�錳�̖�ɂ͓ł��h���Ă���A��������Ă���̂ł��B �X�ɓ��{�̊Z�͏d�h��ƂȂ��Ă���̂ŁA���ʂ̌y����ł͊ђʂ��ď��킹�邱�Ƃ�����Ȃ̂ŁA���ƃn���l�Y�~�̂悤�ɂȂ�Ȃ�����������Ă��镐�m�Ɍ��R�͋��ꂨ�̂̂����ɂȂ�܂��B ���Ƀ]���r��ɂ��Ă���ƍ��o���܂��ˁB

�b��߂��܂��B �㗤���ċ����Ƃ�z���Ȃ��������R�͂U���U���Ɏu����̂��đD��┑�����܂��B �������A�ޓ����┑�������Α��ɂ͊C�̒����Ƃ����n�����̏����������ׁA��������ƊC��̓�肩����{�R�͖�P�閈�ɂ����܂��B �U���W���ɂ͓��{�R�͊C�H�ƊC�̒�������̑��U���������܂��B �ɗ\��Ɛl�͖̉�ʗL�͏����Ȃ�������R�̏��R���߂邱�Ƃɐ������A�֓���g�̍��c���r�A����Ɛl�̒|��G���A�����ہE�푺�e�q�A�}���Ɛl�̑���o�i�A�}�O��Ɛl�̏H����@�A��O��Ɛl�̕��c���d�E�����e�q���ɂ��A����E������g���G�D��ɏ�荞�݁A���핺���|�����܂����A�S�S�����̋]���҂��ł܂��B �D��ɍU�ߊ���{�R�ɁA���R�͐��疼�̔�Q���o���A�U���X���Ɏu���������A���������܂��B ���œ��H�R�͍]��R��҂��Ƃɂ��܂����A�]��R�͂U���P�T�����߂��Ă��������܂���B �~�J�ɓ����Ă����ׁA�D���̎��x�͔��ɍ����A�q���ʂ����Ȃ�Ȓ��A�H���s�����d�Ȃ�A�������N�����ŗ��s���Ă����V�R���Ǝv����u�a�ɂ��A�R�C�O�O�O���ȏ���a�������Q���o�Ă���A�J�r�ł������ƂȂ�҂����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�B �@�����ŁA�ۑ��H�ɋN���鋰�낵���������q�ׂ邱�Ƃɂ��܂��B ����ł͗ǂ��m���Ă��܂��A�t���g�L�V���Ƃ����J�r�ł�����܂��B B1�EB�Q�EG1�EG2���A�P�O��ވȏ㔭������Ă��܂����A���̒��ł�B1�͍ŋ��̓őf���L��A�_�C�I�L�V���̂P�O�{�ȏ�̔��K���������Ƌ��ɁA�ߏ�ێ�i�ق�̏����ł����j�̏ꍇ�͋}���Ő��ɂ��A�}���̉��≩�t�ƂȂ菕����܂���B ���x�R�O�x�O��Ŏ��x�X�O������Β����ɔɐB���n�߁A�����E�ʕ��E��؉��ɂł��������A �~�J�����Ŗ����ꂽ�D���ł͐��ɂ��̏�ԂƂȂ�܂��B �X�ɂ��̍��́A�����n�ɕt�����p�ۂ����n��Ɏ�菜���p��m�炸�A���������ꍇ�@�җ�ȃA���J���C�h�őf�ɂ��A�������[���b�p�ł͉��S���l������ł��܂��B �A�t���g�L�V���͔M�ђn���ł̔������������A�R�[�q�[��i�b�c���ɂPmm���x�̒��������Ȍ����J���Ē��g��H���r�炵�܂����A���̋�ԂɃJ�r���т�����Ɛ����܂��B �R�[�q�[���́A�P���Â`�F�b�N���Ȃ�����n�͂��܂���̂ŁA�������鎞�ɂ��Ȃ��ꂸ�A�J�r�ł͏Ă��ꂽ���x�̉��x�ł͕������܂���̂ŁA���̂܂c��g�U���܂��B �����Ƃ��A�����@��q�̕\�ʎ���ɂ��A�����������ΔɐB���܂��B �o���ێ悵�܂��ƁA�őf�̂R�O�����x�͑̊O�ɔr�o����܂�����͊̑��𒆐S�ɒ~�ς��Ă����܂��B �őf���W�ς���Ƌ��ɁA����̍זE�����X�ɍU�����Ă����A����ɔ����������i�s���邱�Ƃ����������ŏؖ�����Ă��܂��B �܂��A�^�����Ŏ��n�����������G��Ă��܂����ꍇ�A�����ɃJ�r�������A�����Ă����̓Ő��������Ȃ��̂Œ��ӂ�v���܂����A�����ɂ����ꍇ�A�����ɃA�t���g�L�V��M1�AM2���o�����܂��̂ŁA�ǂ��ɂ��Ȃ�܂���ˁB �͈̂�̎��n��A�V���������Ă��܂������A�J�r�̔����댯���L��ׁA���݂ł͒����ɋ@�B���������Ă��܂��܂����A������y���ޏ��̖��ł͖����悤�ł��B �������Ċς܂��ƁA�l�ނ��H����ۑ�����i�K�ɒB�����Ɠ����ɁA�J�r�łƕt�������悤�ɂȂ�A���̓Ő��Ɉ�`�I�Ɏア�l�������ǂ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B �ǂ����A�{�Ɋ֘A���������̐������n�߂܂��ƁA�ׂ��������C�ɂȂ�A���ǂ��ǂƒ����Ȃ�̂����̌��_�Ȃ̂Ŕ��Ȃ��Ă��܂��B �s�q���ȑD���牺��Ȃ��̂ŁA�J�r�łŎ�����̂ɗ��s�u�a���Ƃ�����Ǝv���܂��B ���H�R���œP�ނ��N�U�p�����ŋc�_������܂����A�]��R�ƍ�������Ώ��Z�͗L��ƌ��_����A�҂������܂��B �]��R�͗\���肩�Ȃ�x��A�U���P�W���O�ォ��P�O���������āA���N�����̌c�����C���玟�X�Əo�q���Ă���悤�ŁA���ł͖������˓��Ƒ铇�ւƌ������܂��B ���˓��͑�ɕ{�ɋ߂����{�R���h�����ł߂Ă��Ȃ��Ƃ������R���炾�Ƃ���Ă��܂����A�u�a�̊�����h���ׂɁA�Ⴄ�W���n��ڎw�������̂ƍl�����܂��B �Ȃɂ���S�A�O�O�O�Ljȏ�̑D���I������̂ł�����A�����ꏊ�Ɏ��܂������A�����ޏ��@�S�Ă̘p�݈�тɒ┑���邵���Ȃ��Ǝv���܂����A�����Ƃ�z���Ȃ������ꍇ�A���̋����≘���������ł��Ȃ��Ȃ�̂ŁA���Ȃ胊�X�L�[�ȋK�͂̐N�U���Ƃ����܂��B �U���Q�V���ɂ͕��˓��E�铇�ɓ������A���S�̂ɐw�n��z���A���{�R�̍U���ɔ����܂��B �D�͔g�Q�ɔ����A15���`20���Ԋu�Œ┑�������悤�ł����A���ꂪ��Ŕ�Q�����Ȃ��Ȃ�v���ƂȂ�܂��B �U���Q�X���ɂ́A���{�R�͈��ɑ������Ă��铌�H�R�ɑ��āA���ˉY�ɏ㗤�����s���A���������A���؎��A���Y�}�𒆐S�Ƃ����Q���̕��͂ōU���������A���H�R�ƌ�������܂��B ���{�R�́A����ȑ��Q���Ȃ�����P�킵�A�u�a�ɋꂵ��ł������H�R�͍]��R�����˓��œW�J���Ă���Ƃ̕��A�V����{�ɂ͕��˓��֓P�ނ��܂��B �V���P�T���O����@�]��R�͕��˓�����铇�֎�͂��ڂ��n�߁A��ɕ{�U���ɔ����܂��B ���̍��ɂ͓��H�R���铇�ɒ����A�]��R�Ƃ̍������ʂ����܂��B �V���Q�V���ɂ́A��̈��U���ŕ��������Ă����m�𒆐S�ɍĕҐ��������{���R�́A�铇�ɒ┑���Ă��錳�D�ɍU���������܂��B ���R�͑铇�ɂ͎R���z���h���ɔ�����Ƌ��ɁA�����̊͑D�݂͌��ɕR�Ŕ���A�C��̍ԂƐ����Ď�����ł߂Ă��܂������A���̕t�߂̊C��͒��̗���▞���������傫���ׁA�D��ł͑��ꂪ�����A�n����m��s���������{�R�̏��D�i10�l���x��D�j�𒆐S�Ƃ��鐔�S�ǂɋy�ԏ��ڂ��@�ŁA�P���l�ȉ��������Ɛ��肳��܂����|�M����܂��B �@���̍��A�Z�g���T�肩��̓��{�R���������U���]���́A���{����k��B��ڎw���Đi�R���ł����B �V���R�O���锼�A�┑���Ă����S�C�S�O�O�ǂ̌��D�ɑ䕗�����P���܂��B �铇���S�ł́A�C��̍ԂƂ���ׁA���W���Č݂��ɔ���t���Ă����D���m���������Ԃ��荇���A�u���Ԃɍӂ��Ē���ł����܂��B �����A�S���̑D������t�����Ă�����ł������A�k��B��т̊C��ɗl�X�Ȍ`�ԂŒ┑���Ă����S�C�S�O�O�ǂȂ̂ŁA��Q�����Ȃ������D�c�i���J�ɍ��ꂽ���ȍ���D�j���L��A���S�ǂ͒��v��Ƃ�܂����B ���˓��ɒ┑���Ă����]��R�̒��U�̑D�c�͑D�Ԃ��Ē┑���Ă����̂Ŕ�Q�͏��Ȃ��A������囊���e��������퓬�͑��́A���{���C�ɂ����Ȃ������̂ŁA��Q�͂���܂���ł����B ���H�R�̃C�F�X�_��������퓬�͑��ɂ��Ă���Q�͖����A�S�͑������ɒ��N�����֖߂�܂����B �t�r���C�͓��{�N�U��킪���s���A�����߂������ꓙ�̏��R�ɑ��A������ǂ��납���͂������ł����Ƃ��āA���܂�^���Ă��܂��B ���̂悤�ɁA��B�k�����P�����䕗�i���̎���A�䕗�͔N��3�`4�P���Ă��܂����j�́A���K�͒��x�̂��̂ŁA���N��������k��B�����̂ł͖��������̂ŁA���L���W�J���Ă����D���̉^���ɉ��x�����ł����̂��ƌ��_�ł��܂��B ���@�[�V���T���i���̎���A�[�N�ɂ͉[����݂��Ă��܂����j�A�]��R���i�ߊ��@⛕��Ղƒ��U���R���ō���̍��W�J�ɂ��āA�c�_����܂��B ���U���R���́A�ƐH�E������قږ����Ȃ����i�K�ɂ��W�炸�A�O��R����咣���܂����A�ǎ��̗L��⛕��Ղ́A����������A�P�ނ����f���܂��B �铇���S�ɓW�J���Ă����]��R��͑D�c�́A�قډ�ł����̂ŁA�c�������D���͏��Ȃ��A�e���R�B�͑D���畺���B���~�낵�A������������荞�݁A���m�P�O���]����u������ɂ��ē��S���܂��B �u������ɂ��ꂽ���m�B�͑铇�̐X�т̂��āA���S����D����������Ƃ������ɂ̎�i���̂鎖�ɂȂ�܂��B ����A���˓��ɕz�w���Ă������U�́A�D�̂�����ו���p�����A���m�����e���ċA�q���܂��B �����A���{�R�͌��R�����ދp����@�����A�铇�Ƌ�B�{�y�Ƃ̊ԁ@�ɖ����p���Ɏc�錳�D�ɑ��U���������܂��B ���Ɉɖ����p����̒E�o���ł����~�C��i�铇�̓쐼�̈ɖ����p���j�ɂ�����A�[���Ɋ|���Ă̐퓬�ł́A�قڑS�Ă̌��D��r�ł����܂��B �[�@�V���V���A���{����̑��������U�������������W���]���̓��{�R�͑铇�ɗ����Ă���P�O���̌��R�Ɩ����ɖ����p���Ɏc�錳�D�ɑ��U���������܂��B �قڕ���E�H���������A�����Ɍ��̂Ă��w���n���̖����A��J���ނ̌��R�͓��{�R�̓G�ł͂���܂���ł����B ���@�[�V���W���܂łɌ��R��7���]���̎��̂̎R��z���A�[�V���X���ɂ͍~�����A���{�R�͐����c��ߗ��R�������֘A�s���܂��B ���̌�A�ߗ��̑啔���͏��Y����A�͂��̋���@�l���z��Ƃ��Ďc����悤�ł��B ���̐N�U���̎��s�ŁA���͊C�R�͂�2/3�ȏ�������A�x�e�������v�̑����������A����͍�����@�Ɍ������A�Ꝅ��×����e�n�Ŕ��������E���t���Ȃ��Ȃ��Ă����܂��B �t�r���C���S�z�ɂȂ����ׁA����쉈�x���̒��Ӗ��˕{��݂����{�R�̏P���ɔ����܂��B ���q���{�͍ĂсA�k��B�����𒆐S�Ƃ�������o���v��𗧂Ă܂����A�قډ��܂��Ȃ���o���ٓ��̖h�q�퓬�������̂ŁA�o�ύ����ׁ̈A�h���ȂǏo����������~�ƂȂ�܂��B �@�t�r���C�͑�K�͂ȂQ��̐N�U��킪�厸�s�ƂȂ�A����ȑ��Q�������ɂ��ւ�炸�A�O���T�N�i�P�Q�W�Q�j���{�N�U�ׂ̈̓��{�s�Ȃ�P�p���܂������A��͂���ߐ�Ȃ������̂��A���{�N�U�v������܂��B ���퍑���̒���͂��̈ӂ��@���āA����D�P�O�O�Ljȏ�̌�����\���o�āA���@�������܂��B �t�r���C�͕����オ��A�R�C�O�O�O�ǂ��̌R�D�̌������e��̒n�֖����܂����A���ɂQ��̐N�U���ő�ʂ̖؍ނ��R�X�����o���Ă����̂ŁA�؍ޕs���Ɋׂ��Ă��܂��܂����B �����ŁA���Ԃ���D�p���邱�Ƃɂ��A�O���U�N�i�P�Q�W�R�j���{�s�Ȃ��Đݒu���A�����C���g�b�v�ɔC�����A�O�����ؙZ�i�`�F���e�����j�A��������⍲�ɂ��܂��B �ޓ��͂Q��̐N�U���̔s�k�ŁA�܂Ƃ��ȕ��m�͂��Ȃ��Ȃ����ׁA�~���W�߂̐l�����P�����A���N�W���ɐN�U�����悤�Ƃ��܂����A�������S�E�l�����e�n�ő傫�ȕ��S�ƂȂ�A�S���ɂ����ĈꝄ���p�����܂��B �Q�d�̛������V�g���̓t�r���C�ɍ��͂����Ă�����{�N�U�����ׂ��ƁA�����Ђ߂��׃t�r���C�͓��N�T���ɒ��~���܂��B �������Ċς܂��ƁA�t�r���C�͐����Ƃ�b�d�n�Ƃ��Ă͂��Ȃ�o�����X���o�̖��������҂Ƃ��Ďʂ�܂��B �]��n��ł͑�K�͂ȈꝄ���p�����A���{�N�U�ׂ̈̓��{�s�Ȃ͒����Ɍ������܂��B ���N�W���ɁA�R���I�����ȊO�ɊO��������ڎw���A���N���A��ɑT���̔@�q���琬��g�ߒc��h�����܂����A�䕗�ɑ������A���{�ւ͍s���܂���ł����B �O���V�N�i�P�Q�W�S�j�Q���Ƀt�r���C�͌����v���S�Ď��~�߁A���{�s�Ȃ̌R�����x�g�i������ɂ���`�����p�����֒����ׂ̈ɐU������A�T���Ɍ`�[���������{�s�Ȃ�p�~���܂��B ���{�ł́A����E�����ł̊Ԏ҂���A���̔N�̂S���Ɍ��̑�R�����P����Ƃ�����ʒm���ꂽ�̂ŁA�k��B�̊e���m�֗p�S����悤�ʒm������܂����B �@�Ƃ��낪�A�O���V�N�i�P�Q�W�S�j�P�O���A�t�r���C�͓��{�N�U�ׂ̈̌R�D�Ɛ��v���W�߂�悤���߂���Ɠ����ɐ��j�@���ω��ƍĂѕ�ɑT���̔@�q�����g�ߒc�Ƃ��ē��{�֔h������܂����A���{�Ɍ������̂����ꂽ���v�ɉ��ω����ÎE���ꎸ�s���܂��B ���N�̍O���W�N�i�P�Q�W�T�j���ɑS�Ă̏������I��������悤���������܂��B ���̐l�̓��͖{���ɂǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤���A�܂Ƃ�����Ȃ��ł��B ���R�A����̎Q�d�B�͒���������悤����P��A���x�ǂ����Ԃ��O���X�N�i�P�Q�W�U�j�ɋN����܂��B �O���ł���k�x�g�i���̒���z�����A���̐��͉��ɂ���`�����p�����ɐN�����Ă����̂ŁA���̋@����Q�d�B�͓����܂���ł����B �@�O���P�O�N�i�P�Q�W�V�j���퍑�̖k���Ń����S�����Ƃł���T��i�i�����j�����{�N�U�ׂ̈̑D�����A�����̕��S���傫���̂�������A�������N�����A�����A�W�A�̃����S���c���ł���C�s�i�J�C�h�D�j���Ɨ��ڎw���Ĕ������N�����܂��B �i�����̔����͒����ɒ�������܂����A�����O���Ƃ̓���X�R���u�ɔ��������J�`�E���Ƃ̙��O�i�J�_�A���j���������N�����܂��B �܂��A�k�x�g�i���̒���z���Ƃ̐킢�ł́A�����]�̐킢�Ō��R�͉�ł��铙�A�����S�N�i�P�Q�X�P�j�܂ŁA���{�N�U�̉e���œ��O�ł̂����������������A���̑Ή��ɒǂ��܂��B �@�����T�N�i�P�Q�X�Q�j�t�r���C�́A����ɕY���������{�l�̌쑗���l�^�ɕ��]�𔗂鍑����n���悤����ɖ����܂��B ���g�@���L���A�s����{�֔h�����܂����A���������A�������ꂽ���L���͓��{�ɒ�Z���܂��B �t�r���C�͍ēx�R�D�̌��������@���f�������鍂��ɖ����܂����A����ɂ͑������R�D�����ŐX�т������Ȃ��Ă���A�����͐i�܂Ȃ������悤�ł��B �i�m�Q�N�i�P�Q�X�S�j�P���Ƀt�r���C�͖S���Ȃ�A�����ɓ��{�N�U�v��͊��S�ɏ�������܂��B �@�����̕��͂Ǝ��ނ𓊂��ē��{�ւ̐N�U�����͍s���܂������A������������A�@���Ȃ�ꏊ�ł��킢�͏��Ƃ����v���オ��́A���{�ɂ����Ă͌����ɑł��ӂ��ꂽ�̂ł��B ���s�����߂�͕̂��͐���ӎu�̋����ł��鎖�͊ԈႢ�Ȃ����Ƃł����A�݂��ɏ��L���镐��̗D�������ɂ��Ȃ�e�����܂��B ��ɂ��Ă͐�ɏq�ׂ܂����̂ŁA�����̎�v�ȕ���ł���Z�E���Ⓛ�ɂ��Đ������Ă������Ǝv���܂��B ���{�̊Z�̓��[���b�p�̋R�m�����p����d���b�i30Kg�ȏ゠��A���E�������葫�����R�ɓ��������A�|���ƈ�l�ł͗����オ��Ȃ��㕨�j�̕��ɔ�ׂ�ƁA�A�A�e�A�e�߂̓��������ɂ��Ă͑��b����Ă��܂���B ��v�ȕ����͏d���b�Ŗh�䂷�邪�A������q���ɂ���ׁA�߂�e���̓������K�v�ȉӏ��͑��b���Ȃ��H�v������Ă��܂����B ����ɑ��āA���̕����͏d���S�ł͖����A�v���̌y���ȊZ�𒅗p���A���{���̓�����q���ɂ���H�v�ɋ߂����@���̂��Ă��܂����B ���[���b�p���Ɍ����A���{�̕��m�͏d���b�R�n���{�|�R���{�����̍��킳�����l�Ȋ����ŁA���̋|�R���{�������͔ėp�I�ɐ킦��f�n������܂����B �킢�����O�ҎO�l�Ɉ�������̂ƂȂ��Ă��܂��B ���[���b�p�ɂ����錳�Ƃ̐킢�ɂ��ẮA�|�[�����h�E�h�C�c�̘A���R�������S���R�Ɛ�������[���V���^�b�g�̐킢���ɐ������܂��B ���[���b�p�A���R�͏d�����̋R����O�ʂɕ���������ɔz�u���A�R�����G�̐��ʂɓ˂�����ŏR�U�炵�A�x��đ��������̑����������������G�����W�c�şr�ł�������@�ł����A����ɑ��āA�����S���R�͒����ɗV���y���R����z�u���A���̗��e�ɂ͌y���̋|�R����z�u�A����ɂ͏d���b�R�����T����̐��ł����B ���[���b�p�R�m�c�������S���R�̐��ʂ̌y���R���ɏP��������܂����A���W�c���ɋ@�q�ȓ����i���������݂ɋ삯����j�ŁA�����S���R�m�̓��[���b�p�R�m�c��|�M���܂��B ���炭����ƁA�����S���y���R���͌�ނ��n�߂܂��B ���[���b�p�R�m�c�͗D���ɂȂ����Ɗ��Ⴂ���Đ[�ǂ����n�߁A�����ʂɈʒu���郂���S���|�R�����T����ꏊ�܂ŗ���ƁA�|�ɂ��_���������n�܂�܂��B �����ɁA�����ɂ�鉌�������Č㑱�̑������ƋR�m�c�̊u�����n�߂܂��B �قڂ��̒i�K�Ń��[���b�p�R�m�c�͑S�ł��܂��B ���[���b�p�������ɑ��ẮA�����ʂ̋|�R�����ʐ����ׂ̈ɍő�˒��ł̎ˊp40�x�O��i�^�ł�45�x�ł����A��C��R���̉e��������ׁj�ŁA�J�����̔@���\�ߌ��߂�ꂽ�n�_�֖���~�蒍���܂��B �f��Ŋς���悤�ɓV����J�̗l�ɍ~���Ă����ł����ƕ��m���|��Ă����܂����A����ł��B �L����x�A����������������ŁA�������k�܂�ƁA���x�͎�Œb�������ӂȋ|�ɂ�鐸���ˌ����s���A�G�������f���������x�͏d���b�R�����E�C���Ă����܂��B ���̂悤�Ƀ����S����p�́A�y���R���̗V�������ŗU���������ĉ��߂��֗U���āA�҂��\���Ă����|�R���ɂ���ʂ̖�U���Ŕ��������A�Ō�͏d���b�R���ɂ��~�߂��h���Ƃ����@���͂�������@�ł����B ���[���b�p�U���ł̍ŏ��Ɋח��������V�A�̓s�s�����U���s�ł́A�Ԃ�V����N���Ɏ���܂Ŏs���S�����ȂԂ�E���ɉ�A���̌�@���X�Ɗח������s�s�ł̎c�s�ȎE�������`����Ă����ƁA���Ă������[���b�p�����͒c�����Đ키�悤�ɂȂ�܂��B ���[���V���^�b�g�̐킢�͂��̏��߂������̂ł����A�c�O�Ȃ���r�ł��Ă��܂��܂����B �����S���R�ł́A����ɓG�͈�l���c���Ȃ����j�ŁA�ːJ�E���D�̌����s��������A�S���炵���E���Ă����̂͌R�̓����K�͂ł��������̂ł��B ������ł���̂ŁA�_�Ɛ��Y�⏤�Ɨ��v�����E�C���D�悵���̂ł��傤�B ���{�ł́A�_�Ɛ��Y���������߂��ʎs���ɑ��ẮA�N�v��[�߂����郁���b�g������̂ŎE�����A�����͕��m�K���̐ӔC�҂�ؕ�����������Ď�˂Ă��܂����B �퓬�ɂ����Ă��G���̎���W�߂Ȃ��ƕ�V���Ⴆ�Ȃ��̂ŁA���͕��ʂɍs���Ă���A�����S�����ȏ�Ɏc���Ɍ����邩������܂���B �܂��A���Ɨׂ荇�킹�ɐ����Ă����̂ŁA�����̌R�l�Ɣ�ׂ�ƁA�G��Ȃ��Ȃ�ƍ~������̂ł͖����A�S�ł��o��ōŌ�܂Ő키���A���E���邩�ł������ׁA�퓬�ɑ���ӎ��͑����̕��m�������ł��Ȃ����A�������܂���Ă���A�G�ɂ������Ȃ����肾�����̂ł��B �퍑����ɓ˓�����ƁA�X�ɂ���ɖ�����������A�헐���ꐢ�I�ɂ��y�̂ŁA�Z�ʁE�m�C���ɊԈႢ�Ȃ����E�ŋ��̎E�l�W�c�ƂȂ��Ă���A���͌�����I������������������邱�ƂɂȂ�܂��B �@ ���ɓ����ɂ��āA�ςĂ݂鎖�ɂ��܂��B

�ŏ��ɁA���{���̔��B�̗��j����ςČ��܂��傤�B �������㖖���ɂ́A�R�n�킪��ƂȂ�A�Z���̏d�ʐ��������Ȃ�ɘa����Ă��܂��B �Z���͍X�ɖh��͂𑝂��A�d���čd�����̂ւƕς���Ă����܂��B ���͂��̍d���Z��Z�����l�Ԃ��a��ׂɁA���x���グ���M����̕�������܂��B ���̎�����ɋ߂����̌��݁i�����j�ɑ��āA���̐�̌��݂��������x�ƂȂ鍘���肪��������̖������ؐ�̕����嗬�ƂȂ�܂��B ����ɂ��A�n��ɋ���҂�����i�n�゠�邢�͒n��j�Ɏa����鎞�̏Ռ����ɘa���A�ؐ�ɔ��肪�����̂ŁA�Z�������Ԑڕ��ւ̎h�˂ɓK�������ƂȂ�܂����B ���q����ɂȂ�A�M�����畐�m�ւƐ킢�̎嗬���ڂ�ƁA��������̗D��ȕ�������p�{�ʂ̕��ւƕϖe���Ă����܂��B �R�n���m�̋R�n�킩��R�n����n��ɋ���G���Ő�ׁA���̎g�������h�˂���a��ւƕω����܂��B ���̔���͐n�摤�֏����ړ�����������ƂȂ�A���̕������Ɛ�̓����̍����������Ȃ�A���x�������Ƌ��ɏd���Ȃ�܂��B �ؐ�͂��̊��ɂ͏������A����ؐ�ƂȂ�܂��B �㒹�H��c�����q���{�Ƃ����������Ȃ̂ŁA���m���W�������A�S�����瓁�b����W�߁A�D���[�u���Ƃ�܂����B ���̉e���œ��b��ɂ����{���̑S�����オ�K���̂ł��B ���q���㒆���ȍ~�́A�X�ɋ����𑝂������v������A�d���Z��@����Ƃ����ړI�ɓK���������̍L�������嗬�ƂȂ�܂��B �n���͔��̂悤�ɖc���ł���A�d�˂̌������ƂȂ�A�d���̂Ŏ����f�����ł����A�Ă����Â��ꍇ�͋Ȃ����Ă��܂����ƂȂ�A�ؐ悪�n���ڂꂵ���ꍇ�A����ׁ̈@���l�܂�Ō���������Ɛؐ掩�̂������Ȃ鋰����łĂ��܂����B �����ȍ~�A�����M�S�ȓ��b��𒆐S�Ƃ��āA�ꖡ���グ�邽�߂ɁA���n���̍ޗ�����苭���b���ĉΗ͂̑傫�����̂ŏĂ��A������}����p���邱�Ƃɂ��A�ؐ悪�L�сA���x�Ɛx�������˂��A�D�ꂽ�����𑽂��y�o���A�������@���a�������̂ƂȂ��čs���܂��B �܂��A�����ł̐퓬���_�@�ɓ��{���̐n�����̍\���ɂ��傫�ȕω�������܂����B �v���̊Z�⏂���̍d�������ȒP�Ɏa���l�A�n���i���̐n��������㕔���܂ł̍����j�̑傫�����ƂȂ�A���̒f�ʂ��Аؐn����Ƃ����\���ƂȂ�܂����B

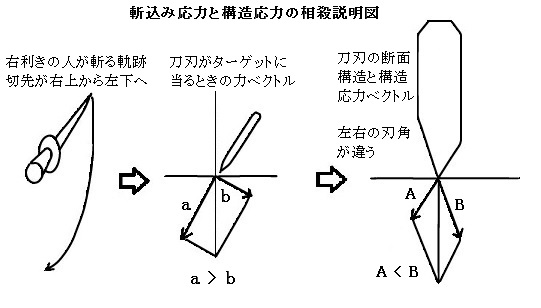

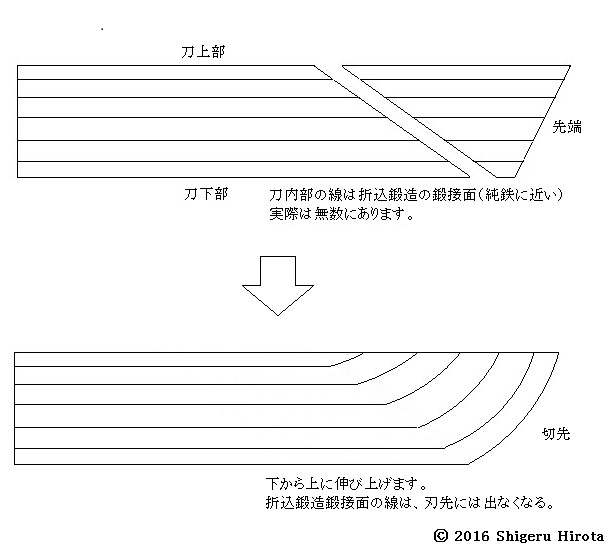

����́A�E�����̎҂�����U�艺�낷���ɁA�E��̐e�w�͓��̕����ׂ��i�D�ƂȂ�̂ŁA�l���a��ꍇ�A�E�ߏォ�獶�߉��ւƓ��̋O�Ղ�����A�ؐ�͍����ւƌ������܂��B ���̐n�̒f�ʂ́A�����n�����̊p�x�͉s���Ȃ��Ă���A���Α��̉E��̐n�p�͑傫���Ȃ��Ă���A�n��͉E�����������Ƃ���̂ł��B ���̐ؐ悪����ɍs�����Ƃ���͂ƍ\���I�ɉE���֍s�����Ƃ���͂E���āA�^�����Ɏa���l�ɂ����̂ł��B �܂��A�n���̂�������퓬�ł̐U�����Ղ��悤��90Cm���x�̐n������70Cm���x�̐n���ƂȂ�A�n���̊��ɂ͒Z������ؐ�ƂȂ�A�d�������a��̂ɂ��K�����\���ƂȂ��Ă����̂ł��B �@���ɁA���́@���{���͒�����[���b�p�̓��������S�苭���ꂪ�ǂ��̂����A����ߒ��ɂ���������g�D�\���̕ω����ςȂ���������鎖�ɂ��܂��B �����ނ́A�d����������Ή����ꂸ�t�j���t�j���ƋȂ����Ă��܂��܂����A�t�ɍd���Ȃ肷����ƁA������Ƃ����Ռ��ŊȒP�ɐ܂�Ă��܂��܂��B �~�������A�ꖡ���ǂ��āA�������e�͐��ɕx��ł��铁���~�����Ƃ���������������A�ŋ��̕�����A�퓬�ł̏����ɑ傫���v������̂ł��B �M�����̎d�������Ă�����l�Ȃ�A�Y�f�|�̑g�����Əē���E�ē݂��Ƃ������Ƀs���Ƃ���Ǝv���܂����A�����͂��������w����w�ԏ�������܂���ł����̂ŁA�S�đ����̎����ƌo����ςݏd�ˁA��O�s�o�̃m�E�n�E�Ƃ��āA���H�B���p���ł��܂����B �M�����Ɋւ��ẮA�����ł͂����ԑO��肻�̃m�E�n�E���������悤�ŁA���̋Z�p���g���āA����̑�ʐ��Y���s���Ă��܂����B�i�����ł����{�Ɠ��l�A�ؐ�����Аn���ł����A���Ɠ��g����̐��`�ƂȂ��Ă��܂��j �������Ȃ���A�ʎY�d���ׂ̈��A�e��Y�f�|�̑g�����Ⓛ���e�����ւ̏ē���x�̈Ⴂ�܂Ńt�H���[������̂ł͂���܂���ł����B ���ɂ܂Őꖡ�ƒe�͐���Nj��������ʁA�|�p�I�ɂ����݂̂���V���[�v�Ȕ������������{���Ƃ͈Ⴂ�A�����ނɑ��銴���̈Ⴂ�����������܂��B ���[���b�p�ł́A�����O�\�[�h�ɑ�\�����悤�ɁA�˂��������Ƃ������n���ł���A�a��Ƃ������͑Ō���^����㕨�Ō��v�̊Z�i�����S�����̑����j�͐�Ȃ������悤�ŁA�����̓����Z�Ɍ��v���g�p���Ă��鏊���瓯�l�Ǝv���܂��B �����̃����O�\�[�h�͐Z�Y�Z�p�����n�������̂ŁA�����ɕ\�ʂ��������A���̓�S�����`�����Ȃ���̂ŁA�����h���ׁA���݂��������n���̍L�����Ȃ�d�ʂ����錕�ƂȂ��Ă��܂����B ���̂悤�ɓ��{�Ƃ���ȊO�̍��ł͂��Ȃ蓁�ɑ���v���ƁA�g�p���@���قȂ��Ă��܂����B ���ɓ��̑f�ނł���S�̐������ςĂ݂܂��傤�B �����̓��{�ł́A�����琻�S�Ƃ������@�ō��S�ƖؒY�Ƃŋʍ|�����Ă��܂����B ���S�͕ϐ���E�͐ϊ�E�ԛ��₩�琬��R�̐삩��̂�镨���s���������Ȃ��ǎ��ł���A��Ƃ��ĕ��Ɍ����𒆐S�Ƃ����R�삪�̎�n�ł����B ���݂ł̓r�j�[���܂ɓ��ꂽ���Ő���T��ƁA���S���t���Ă��܂����A�����͐F�����������āA�����ō̂��Ă����悤�ł��B �̎悵�����S�͎߂ɂ����̏�ɒu���Đ��𗬂��܂��ƁA�S���̌y�����̂͗���Ă����܂��̂ŁA�c���������悭�����ĉ�������܂��B �@�������čޗ��������܂�����A������n�z�F��܂��B 2m���x�̓y�������āA�u���^�ɒ������蔲���A�ꂩ�班�����ꂽ�ʒu�ɋ�C�𑗂荞�މ����𐔉ӏ����܂��B�i�n���������͐ς���̂ŏ�������ɍ��A�ꂪ�ǂ���Ă�����o���ʂ悤�Ɏߏ�Ɍ����悤�ɂ��܂��B�j ���̒��ɐd�����ĔR�₵�A����̓y�����S�Ɋ������܂��B ��������A��C������̋�C��S�̂ɋϓ��ɉׁA��ɂ͗��Y��̒Y���ׂ��Y�𗧂Ăĕ��ׁA���̏�ɒY�����ɕ��ׂē_���܂��B ���̏�ɁA�X�ɗ��Y��̋�C�����m�ۂł��镨��~�����ׂāA���̏�ɍׂ����ӂ����Y���悹�A���̏�ɍׂ����ӂ����Y�ƍ��S�̍�������~�����ׁA���̍�Ƃ�F�̏㕔�ɂ���܂ŌJ��Ԃ��܂��B �F�̍ŏ㕔�ɂ͒Y��~���A���̏�ɂ͕s�����z���܂Ƃ��Ă̍����T���܂��B �����琻�S�ł͌����āA�����i1300�x�ȏ�j�ɐ���ʂ悤�A�ԉΏ�Ԃ�����������ׂɁA��C���i��Ȃ���R�Ă����܂��B ���m�⒆���̂悤�ɐ��ԓ��̗͂ő�ʂ̋�C�𑗂荂���ɂ��āA�Y�f��s�������Ɨn�Z�����Ă��܂��̂ł͖����A�S�̊Ҍ����ӎ��������S���@�Ȃ̂ł��B ���S�̗Z�_�͖�1500�x�ł����A�����琻�S�ł͖ؒY�R�ĂȂ̂�1300�x���x�ɂ������x���オ��܂���B ���S�̗Z�_�͖�1400�x�Ȃ̂ŁA���S�ɗn�Z����킯�ł͖����A���n���̏�Ԃł̖ؒY�ɂ�鋭�͂ȊҌ���p�ƓS�̌������傳�����ɋʍ|������Ƃ������ɗ��������������m�Ȍ������Ǝv���܂��B �@���S�����n����ԂƂȂ�ƁA�㕔�ɒႢ���x�ŗn�Z����s�����i�O�Y�j��������ł���̂ŁA�s�x��菜���܂��B �S�̂ɉ�����ĉ��ɂȂ��Ă��܂�����A�y��킹�ĊҌ��R�Ĕ������~�߁A3�����x���R��p������ŗn�z�F��j�Ē�ɗ��܂����S������o���܂��B ���S�����i�Y�f�ܗL�ʂ�2.14���ȏ�j���S�̂�9�����x����A�b���ł��Ȃ��̂ŁA��菜���܂��B �n���}�[���ŋ����@���ƒY�f�𑽂��܂�ł���̂ŁA�ȒP�ɔ������̂ŁA���̐ؒf�ʂ��Y��ȕ�����菜���̂ł��B �@���m�ɂ����Ă��A14���I�ɓ���܂ł͓S�����S�ɗn�Z����F�Z�p�͂���܂���ł����B ���ׁ̈A���m�ł��S�̊Ҍ����@���g���ēS�����Ă��܂����B ���{�Ƃ̈Ⴂ�́A�ޗ��ɓS�z���g���Ă��邱�Ƃł��B �S�z�ɂ̓����E�}���K�����n�߂Ƃ���s���������������Ă���̂ŁA���{���ǎ��ȓS�͓����܂���ł����B �X�ɁA�����琻�S�̂悤�ɉΗ͒��������Ȃ������̂ŁA���Ҍ���p���i�݁A���S�i�Y�f�ʂ��w�ǖ����Ƃ����Ӗ��ŕs���������Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B�j�ɋ߂����ƂȂ�A�t�j���t�j���ƋȂ���S�ƂȂ�܂��B �����ŁA�d������������ׂɐZ�Y�i�Y�f��������j�H�����K�v�ƂȂ�A���̘B�S��ؒY�ʼn��M���Ă����Y�f�ʂ������悤�Ƃ��܂����A�S�\�ʂ���̐Z�Y��p�Ȃ̂ŁA�\�ʂ݂̂ŁA�����ɂ͐Z�����Ă����܂���B ���ׁ̈A�\�ʂ����ē��ꂪ�ł��Ȃ������O�\�[�h����������A���������킹�Ă���Ԃɔ�����āA��S�������o���ƂȂ�A�N�j�����ƋȂ����Ă��܂��̂ł��B ����ł��S���i�|�ł͖����B�S���j���������Ȃ��P���g�l�����[�}�R�ɕ������̂́A�P���g�l�̕���͈ꌂ�ŋȂ���̂ŁA1�ɒn�ʂɗ��ĂāA���œ���Œ����Ȃ���키�����Ȃ������̂ŁA�s�\���Ȃ�����ē��ꂪ����Ă������������[�}�R�����W���ꂽ�̂ł��B ����ɑ��āA�����ł͋I���O����S�����S�ɗn�Z������F�Z�p���������Ă����ׁA���S�ɗn�����L�S�ƂȂ�A����ɗL��Y�f���ݕ��������n������ł��܂����̂ŁA���x�͋t�ɒY�f�ʂ̑������S�ƂȂ��Đ�������Ă��܂����B ���̐������@�͌���̕��Ɠ���̌����Ɋ�Â����@�ł���A�Y�f�Y�����Ղ��Y�f�Z�x���ψ�ɂł��܂����A����œ����钒�S�͓��Ƃ��Ă͂��̂܂܂ł͎g���܂���B ���S�����M�n�Z�����āA����𝘝a�����ċ�C���������꒒�S�̒Y�f�Ɖ��������ē�_���Y�f�Ƃ��Ĕr�o�����܂��B ������u�|�@�ƌĂт܂����A���݂̐��S���ł͓]�F�Ɏ_�f�K�X�𐁂�����ōs���Ă��܂��B ���m�ł�18���I�Ƀo�h���F���o�����āA�悤�₭����ɒǂ����܂��B �������A�����ł������₻�̑���ݕ��̑����S�z���g�p���Ă����ׁA�����S��̗L�铁�͍��܂���ł����B ���{�ł��]�ˎ��㍠�ɂ́A�����琻�S�����ނ��āA��������̓S�̗A���������āA������g�p��������肪�s����悤�ɂȂ�܂����A�s�ǂȉ�ݕ��������S���ǂ��������邩�ɂ��Ă͌�q�̐�������b�B�̍��Ő����������܂��B ���ɁA�ʍ|������{�������s���Ɉڂ�܂��B �u�������v�Ƃ�����Ƃ́A�ʍ|��M���Ĕ������ɉ����Ă�����Ƃł��B �ʍ|���������M���āA�����ɋ����@���ƃo���o���ɔ�юU���Ă��܂��܂��̂ŁA�ŏ��͒Ⴂ���x�ʼn��M���Ȃ���A�M���Ɋ��ꂽ�i�K�ʼn��M�����ɂ��ċ����@���܂��B ������5mm���x�ɂȂ������ŁA���ɓ���ďē�������܂��B �������ꂽ�ʍ|�͋ώ��̍|�ł͖����̂ŁA�Y�f�ʂ����ɑ����ӏ��͂��̏Ռ��Ńo���o���ɔ������܂����A�b���ɂ͑ς����Ȃ����̒Y�f�ܗL�ʂ��L��\���������̂ŁA�o���o���ɔ��������S�͎g���܂���B �ӂ������Ȃ����������́A�D�S�y�ɘm�D�������ĉΏ���1200�x�`1300�x�ɂȂ�܂ʼn��M���܂��B�i���{�̉Ώ��ł͂���ȏ�̉��x�㏸�͖����ŁA�ޗ��Ƃ��Ă͔M�J�����[�̍����ؒY���g�p���A�ቷ��������������Y�͑I���O�ł����B�j ���M������A���ɉ����ꂽ�ʍ|���n���}�[�Œ@���āA�ׂ����������A�Y�f�ʂ̑����|�ƒY�f�ʂ̏��Ȃ���|�ƂɑI�ʂ��܂��B �m�D�ɂ̓K���X����Si�������܂܂�Ă���A�S�̎_���疌�������ʂ��L��Ɠ����ɁA1300�x�̍����i�m�D�ȊO�̊D�ł̓K���X�����Ⴍ���������ɂ͕s�K�j�ł̒b���܂Ƃ��Ă̌��ʂ�����̂ł��B ���{�̕��ɋߕӂō̂�鍻�S�ɂ͗ǎ��ȉ�ݕ��i�_���疌�����A�S�Ɉ��e����^���Ȃ����j���܂܂�Ă���A���̍ޗ����g������́A�m�D�𑽂��g���K�v�͂���܂���ł������A�����͂��̂悤�Ȓm���͖��������̂ŁA�����H���Ɋ܂܂ꂻ�̂܂܌p������Ă����܂��B �@���ɞ��q��Ƃ����A���̕t�����������|�S���̔�����̏�ɁA�I�ʂ����Y�f�ʂ̑����|�̌��Ђ݂̂�ςݏd�˂āA��̉�Ƃ��Ēu���Ă����܂��B �܂��A����Ƃ͕ʂɒY�f�ʂ̏��Ȃ���|�̌��Ђ݂̂�ςݏd�˂āA��̉�Ƃ��Ēu���Ă����A�|�Ɠ�|��2�̞��q��ɐςݏd�˂܂��B �ςݏd�˂��I�������A�����b���ē��ƂȂ�n�S�����܂��B �Y�f�ʂ̑����|�ɂȂ镨�ƁA�Y�f�ʂ̏��Ȃ���|�ƂȂ镨�͕ʁX�ɒb�B���܂��B 1300�x���x�ɒn�S�����M���A�n���}�[�ő�܂��ȕs������@���o���A�g�D���������������Ȃ���x�������߂܂��B 1cm���x�̌����܂ʼn�������A���ɐ܂�ڂ�t���Đ܂��݁A������܂������܂��B �܂�ڂ����Ȃ牡�̂݁A�c�Ȃ�c�݂̂ɕt���ČJ��Ԃ�16����x�b�B���������A���E�c�ƌ��݂ɐ܂���Œb�B���J��Ԃ����������h���ɗL��܂��B ���̕��@�̈Ⴂ�ŁA���Ɍ����S�̒b�����Ƃ������̂̈Ⴂ���o�Ă��܂��B �܂�Ԃ����@�ɂ́A���i���q�_�ɑ��Đ����j���S�����āA�c�ɐ܂�Ԃ������ꕶ���b���ƌĂсA�ꕶ���b���̌�ɁA�c�i���q�_�ɑ��ĕ��s�j���S�����āA���ɐ܂�Ԃ������\�����b���ƌĂт܂��B �ꕶ���b���̌�ɁA���ʂ���ɂ��ċ����ɒu���A�܂������S�����āA�c�ɐ܂�Ԃ����@���l�����ƌĂт܂��B �ڔ����o���ꍇ�͏\�����b���A���ڔ����o���ɂ͈ꕶ���b�����l�����Œb���܂��B �b���́A�e�S����g�D�Ԍ��Ԃ̔r���A�s�����i�������ݕ����j�r����Y�f�ʂ̔�����������̂ɗL���Ȏ�i�ł���A�����@���E���ōs���Ă��܂����B �������A�܂�Ԃ��̒b���̓��[���b�p�⒆���ł��s���Ă����Ƃ��������͖����A�����̔j������������̌����̑傫����n���̗l�q����A�P�ɒb���̂ݍs���Ă����̂ł͂Ƒz������܂��B �������A�e�S�g�D���̔��ׂȔ�S������ݕ�����2�`3��ڈȍ~�̐܂�Ԃ��b�B�ŁA�s�����͉ΉԂƂȂ菜������܂����A����ȍ~�͓S�\�ʂɂ͏o�Ă��Ȃ��Ȃ�A�����\���g�D���ւ̔����Ƌψ�ȕ��z�ɖ𗧂ƍl�����܂��B �܂�@�b�B�̉́A�x���̑����������炷���̂ƍl������̂ł��B 16����x�܂ł͋��x�����s�[�N�ƂȂ�܂����A����ȍ~�̒b�B�͓S�@�ۂ̒e�͂̌��E���邱�ƂƂȂ�A�t�ɒe�͂̒ቺ�������炷���Ƃ��������ʂ�����ؖ�����Ă��܂��B �܂�Ԃ��b�������b�ږʂ͕s�����̊Ҍ��ɔ����ď��S�ɋ߂��Ȃ�A���ꂪ���X�ƐD�荞�܂�Ă����̂ŁA�������Ȃ�߂���ƒE�Y���i�݁A�_�炩���Ȃ��ē��Ƃ��Ă͎g���Ȃ��Ȃ�܂��B ���ׁ̈A���{�ł̋ʍ|���g�p����Ȃ�A����16����x�̐܂�Ԃ��b�B�����z�ƂȂ�A�傫�Ȍ����\����ׂ��A�ׂ��������\���ɕϊ��ł��A���ꂢ�Ȓn�����`���ł���̂ł��B ���̂悤�ɂ��āA�����O���A���l���A�����ܕ��̑傫���ɍ|�Ɠ�|��ʁX�ɍ��܂��B ��S�ƍ|�̑g�����ɂ��Ă̓��[���b�p�⒆���ɂ����Ă��s���Ă����悤�ł����A�Y�f�ܗL�ʂ̏��Ȃ��|�̔M�v���[�g��Y�f�ʂ̑����|�̔M�v���[�g�ŕ�ݍ���Ő������Ă����Ɛ�������A���{�̒Y�f�ʂ̈Ⴄ�ގ��̕����ʂɒb�����āA�����g�����čX�ɒb�����Ă��������Ƃ͑傫������Ă���悤�Ɍ����܂��B �����̒Y�f���ŗn����t�F���C�g�̃I�[�X�e�i�C�g���i���̋������ŗn�����ԁF��q�ŏڂ����������܂��j���n�܂�̂�727������ł����A800������ƌ����g�D�̔�剻���������܂��̂ŁA750���`780���ł̏Ă����ꉷ�x�����K�v������܂����A�����͕��ˉ��x�v�������̂ŁA���H�͑f�ނ��M������F�������A���Ɩ�ɕ����ďK�����Ă����̂ł��B �@�܂�Ԃ��b�B�I����A�Y�f�ʂ̑����|�́A���̊O���̔�S�Ɏg���ׁA�n���}�[�Ő^��ł��A�t���nj^�ɐ��`���A�Y�f�ʂ̏��Ȃ���|�́A�c�S�Ɏg���ׁA�����`�ɐ��`���܂��B �c�S���S�ŕ�ݒb�ڂ��܂����A�P�ɂt���^�̔�S�ɐc�S�����ݍ������̕��A���̏�ɔ�S�ŊW�����镨���A�l�X�Ȃ��������h���ɗL��܂��B �@�|�Ɠ�|�Ƃ̑g�������I���ƁA�f���ׂƌĂԁA���̌`�ɐ��`���Ă�����ƂɈڂ�܂��B �^���Ԃɉ��M�����f�ނ𐅂�ł��Ȃ����Ȃœ��̌`�ɉ����Ă����܂��B ���̍�ƂŐ��m�ɓ��̃T�C�Y�Ɏd�グ�܂��B

���̌`���ł��܂�����A�ؐ�𐬌`����ׂɁA���̔w�ɂ����铏����O���Ɏ߂ɐ�[������藎�Ƃ��܂��B �����������{���̐ؐ�Ƃ͋t�̊p�x�ƂȂ�܂����A�ؐ�̋��x�����߂�ׁA�n�������̏o��������𓏑��ɑł��o���A�ؐ�̐n�������^�ɐL���ĉ��͂������܂��B ���́A�Α���Ƃ�����ƂŁA���H�͂P�l�ŏ��Ȃ��g���Ȃ���n�����𔖂��d�グ�A���ɂ����Ă̊p�x��t�����M���t���[�n���h�Ő��m��1�{�Ŏd�グ�Ă����܂��B �w�Ǔ��{���̌`�ɂȂ��Ă��܂����A�킸���̓ʉ�������̂ŁA�r�u�����̓����X���Ō����A���炩�ɂ��܂��B

�@���͂��悢��Ă�����̒i�K�Ɛ���܂��B �S�̑g���ɂǂ̂悤�ɕω����N����̂����ς邱�Ƃɂ��܂��B �S�͏퉷�ł͑̐S���@�i�q�\���Ƃ������@�̂̊e���_�ƒ��S�ɒY�f���q���z�u�����\�������Ă���A�������̂ł��B ���x�㏸�ŁA900���`1400���i�Y�f�⑼�����������900������������܂��j�̗̈�ɂȂ�ƁA�ʐS�����i�q�\���Ƃ��������̂̊e���_�Ɗe�ʂ̒��S�ɒY�f���q���z�u�����\���ƂȂ�A�����f���ŗn�ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B ����͌��q�Ԃ̋������ʐS�����i�q�\���̂̕����Z���ׂŁA�M�������Ƒ̐ς͌������A��₷�Ƒ̐ς͑����鐫���������ƂƂȂ�̂ł��B ���̏�ԂœS�ȊO�̑����f���ŗn���������I�[�X�e�i�C�g�ƌĂт܂��B �����f��N�ANi�AMn�APd���ŗn����ƁA�I�[�X�e�i�C�g���x�̈悪�L����ASi�ATi�AMo�AV���ŗn����ƁA�I�[�X�e�i�C�g���x�̈悪���܂邱�ƂɂȂ�܂��B �����̐��B�Z�p�ł͓��R�@�����f���ŗn���Ă���A�I�[�X�e�i�C�g�ƂȂ��Ă��܂��B ���H�́A�S�̏Ă���̐F�������āA�f�ނ̏�Ԃ�c�����Ă����̂ł��B �������O���C���_�[���ō�鎞�A���C�M�ɂ��ΉԂ��U��܂����A���̐F�����͊ܗL�����ɂ��Ⴄ�F�ʂ������o���܂����A����Ɠ��l�ł��B �I�[�X�e�i�C�g�́A1147���ɂ����āAMax 2.14% �̒Y�f���ŗn�ł��A����ȏ�̒Y�f���܂܂��ƒ��S�ƂȂ�A�Ƃ��Ȃ肻�̂܂܂ł͒b�����ł��Ȃ��Ȃ�܂��B �ē��ꂷ��Ƃ������́A�S���I�[�X�e�i�C�g��Ԃɂ��鉷�x�܂ʼn��M���A�}�₷�鎖�Ȃ̂ł��B ���R�A�Y�f���q���M���E�M���E�ɋl�ߍ���ł���̂ŁA�c�����悤�Ƃ��܂����A�}���ɗ�₳���̂ł��̉ɂ������A�ʐS�����i�q�\���̂̂܂퉷�ő��݂ł���悤�ɂȂ�A���̏�Ԃ��}���e���T�C�g�ƌĂт܂��B �������A�S�Ă��}���e���T�C�g�ƂȂ��ł͖����A�}���e���T�C�g�ɂȂ�Ȃ������I�[�X�e�i�C�g�i�c���I�[�X�e�i�C�g�j���������݂��A�o�N�o�߂ɂ��}���e���T�C�g�����Ă����܂����A�����ɗe�ϕω����������܂��B ����ł͂��̘c���Ɍ��܂Ŕr������T�u�[�������Ƃ���0���ȉ��ɋ}��p������@������܂����A�����͌o�����Ŋl�������Ă��߂��̎�@��p���Ă���ɑウ�Ă��܂����B �Y�f�͓S�Ɖ������ā@�Y���S�iFe3C�j�A��ʂɃZ�����^�C�g�Ƃ����d���Ƃ��g�D�ƂȂ�܂��B �����ł͍H��E�����̑ϖ��Ր����v������鐻�i�ɗp�����Ă���A�r�b�J�[�X�d���́A1200HV�Ɣ��ɍd���g�D�ł��B �������A�S���̂̊�b�����͔��ʂ̒Y�f���ŗn����t�F���C�g�ƌĂ�鏃�S�ɋ߂��`�ő��݂��Ă��܂��B �ʍ|�̏ꍇ�A�Y�f�ܗL�����Ⴂ�̂ŁA�Z�����^�C�g���������Ȃ��Z�����^�C�g�ƃt�F���C�g�̍������Ƃł��������ł��傤���B �b����ׂɉ��M���Ă����ƁA727���Ńt�F���C�g���I�[�X�e�i�C�g�����āA�ʐS�����i�q�\���ƂȂ�܂��B�i�����������Ă���̂ŁA�O�q��900�����x�̈���͒Ⴍ�Ȃ�܂��j �I�[�X�e�i�C�g���̂̓t�F���C�g�����ŗn����������̂ŁA�Z�����^�C�g����Y�f��D���Ȃ���S�̂Ɋg�U���Ă����܂��B �����܂ł������ł����A��Y�f�ȓS�قǒY�f�ʂ͏��Ȃ��̂ŁA�������x�������Ȃ���Ȃ�܂���B �A���A���x�������Ȃ�߂���ƌ������傫���Ȃ�܂��̂ŁA�x�����Ⴍ�Ȃ�S�肪�����Ȃ�܂��B ���x�Ǘ��͔��ɓ��������������ɂȂ�Ǝv���܂����A���{�̓��H�B�͂�����o�����ōs���Ă����̂ł��B 780�����x�ɂȂ�ƁA�S���̃t�F���C�g�͑S�ăI�[�X�e�i�C�g�����A�قڋψ�ɕ��z����悤�ɂȂ�܂��B �����ŏd�v�Ȏ��́A�Z�����^�C�g�����S�ɗn�����܂���̂ł͖����A������x�ψ�ɕ��z������ׁA���x���グ�߂��Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃł��B �����Ő����ɓ���ċ}�₳����ƁA�ʐS�����i�q�\���̃}���e���T�C�g�ƂȂ�̂ł��B �����͐��i�퉷�`�����j���g�p���Ă��܂������A�����̒Y�f�|SK�ނ̒ቷ�Ă��߂��Ɋς���悤�ɁA200���ȉ��Ȃ���͖����Ǝv���܂����A���x���Ⴂ�ƕs�����������������Ă��铖���̍|�ł͊��ꂪ������댯���������A�T�u�[�������Ȃǂ����Ă̊O�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �I�^�N�I�ł͂���܂����A�����̓��̓W���́A���p�I�ȑ��`���݂̂��֒�����悤�ɓW������ċ���A���̃}���e���T�C�g�̌�����������悤�ɂ͓W������Ă��Ȃ��̂��c�O�ł��B �n������20�x�`30�x�̊p�x�Ō��ĂĊς�ƁA�}���e���T�C�g�̌������ώ@�ł��܂��B�i�n���ώ@�ł̕�[�ɂ�]�Ƃ����ƌ����镨�ł��j �}���e���T�C�g���̂̌������A�a��Ώە��̑@�ۂ��������A�ؒf���Ղ�����@�ꖡ�̐����Ɍ��т��Ă���̂ł��B ��R�������قǐꖡ�͗ǂ��Ǝv���Ă���ꂽ��A����͊ԈႢ�ŁA�~�N���I�Ȕ��דˋN����������̐ꖡ�Ȃ̂ł��B �n�ȊO�̕����͏Đn�y�����������Ă���̂ŋ}�₳�ꂸ�Ƀg���[�X�^�C�g�Ƃ��������ɕω����܂��B�g���[�X�^�C�g�̓t�F���C�g�Ɣ����ȃZ�����^�C�g�̍������ł��B �}���e���T�C�g���̍d�x�͂���܂��A1�{�̓��̊e���d�x����킹�邱�ƂŁA�n����Ռ����ɏՂ��邱�Ƃ��ł��A�܂�ɂ������Ă���̂ł��B ���{�����Ă����ꂷ�鎞�ɁA�Đn�y�Ƃ������𓁂ɓh��܂����A����ɂ͓�̌��ʂ�����̂ł��B �Đn�y��h�炸�ɍ����x�ɔM�������𐅂ɓ���ꍇ�A�ܔM�����S�\�ʂł͏u�ԁA�M��D���܂����A��C�ɑS�ʂɐ����C���������āA�f�M���艷�x�ቺ��j�Q���܂��B�i���m�̃����O�\�[�h�⒆���̓����ł͂��̕����j �X�Ɏ��Ԍo�߂Ƌ��ɁA���C�������܂�A�����S�ɐG��Ėҗ�Ȑ����ŕ������āA���̎������������C���M��D�����ƂȂ�܂��B ���p��ł͓������x�i�K�ƌĂсA�ē���̍ł��d�v�ȗՊE���i�I�[�X�e�i�C�g���̉��x�̈�j�ł���A�@���ɂ��̉��x���}�₵�āA�c�݂⊄�ꂪ�����鉷�x�̈�����₳���邩���A�ē���𐬌������錮�ƂȂ�܂��B ���x�ቺ���i�ݕ��������܂��āA400�x���x�ɂȂ鎞�����}���e���T�C�g�����n�܂�܂��̂ŁA���̉��x�т𑁂��ʉ߂��Ă��܂��ƁA�c�݂⊄�ꂪ�����Ă��܂��̂ł��B �Đn�y��h��Ȃ��ꍇ�A�S�\�ʂƐ��͐����C�Ɏז�����A�S�\�ʂɐ��͌p���I�ɐG�ꂸ�A�ē���̌��ʂ͈ꎞ�I�Ɍ������A���ꂪ�}�₳���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ԃ�����������̂ŁA�ē���͌������鎖�ɂȂ�܂��B �Đn�y��h�鎖�ŁA�p���I�ɐ����z�����ēS�\�ʂɐG�ꂳ������ʂ����҂ł��܂��B ������͕Аn���Ŕ��������̂ŁA�n�̕����ɋ����ē��ꂪ�K�v�ŁA�n���M�n���̕����ɂ͂�������Â��Ă�������{���A�n�̕����̖c���������Ă��A�����t�������邽�߂ł��B ���̂悤�ɁA�ē���̍ۂɂ́A�Đn�y�̊W�Ŏ��R�Ɣ��肪�������܂����A���ꂾ���ł͔��肪�̂ŁA���H�͐l�דI�ɔ����t����̂ł��B �㓁�̗l�ɋɒ[�ɔ��肪�t�������́A�͂̎ア�������ɂ����Ă��ŁA�a��t�����u�ԂɈ����Ƃ�����������Ȃ��Ƃ��ǂ��悤�ɍ���Ă��܂��B ���͂���قNjɒ[�ɔ���͕t���Ă��Ȃ��̂ŁA�ӎ��I�Ɏ�O�Ɉ����Ƃ������삪�����ƁA��肭�a��܂���@������l�ł��ˁB ���̒B�l�́A�ؐ�O���ňꌂ�̉��ő�����a��ƌ����Ă��܂����A����͓��ɗ]���ȏՌ��͂������Ȃ��悤�ɂ�����ʂƁA�ؓ��̎��k�œ������܂ꂽ�肷��̂�h�~�A����ɑ̗͂̉�����}��ׂɌ֒����ĕ\�����Ă���Ǝv���܂����A���ۂ͓��g�̐�[1/3�̏����g���Ƒz������܂��B ���̒����ȍ~�Ŏa��̂́A�ڋ߂������ŁA�܂��܂����n�Ƃ����؋��ł����A���������Ղ��Ȃ�܂��Ȃ���̔��������ɂ��Ȃ肩�˂܂���B �ؐ悪�L�т�Ƃ����\��������܂����A����͓������������ɁA�ؐ�ɑ̏d��������悤�ɓ��ݍ���ŁA���葤�̓��ƒ����ԁ@�ڂ���i�ق�̏u�Ԃł����j����������Ԃ��w���A�a��u�ԂɑO�Ɉړ����Đ�̂Ă�ɒv��\�����Ă���̂ł��B �܂��Ă�A�h�䂷��ꍇ�A����̐n�𓁂̓��Ŏ��ɐn�Ŏn�ʂꂷ��悤�Ȃ�A�Z�ʂ��S�������ؖ��ƂȂ�܂��B ���[���b�p�̃����O�\�[�h���^�����Ȓ��n�ł���̂́A��Ƃ��ē˂����d�����Ă��邩��ł��B ���H�͐n�����ɂ͔����Đn�y��h��A���ɂ����������h���Ă����܂��B ���h���ɗl�X�ȓh������L��A��l�Ɍ��������Ă���n�����̐��y������Ă����h���������܂��B ����ɂ���Đn�����l�X�ɕ\������܂����A�������̓h������̈Ⴂ�͓��l�ł��B ���̂悤�ɏē���̉��x����t���邱�ƂŁA�d�������i�n���j�Ƃ�����͓�炩�������i�n���M�n�j�Ƃ����݂��Ă����ԂȂ̂ŁA�Ռ����_�C���N�g�ɓ`�����ɘa���邱�ƂŊ����h���ł���̂ł��B ���[���b�p�⒆���ł͂��̏Đn�y���g�킸�Ƀ_�C���N�g�ɏĂ���������Ă����ׁA�ē���̌��ʂ��������A���Ռ����_�C���N�g�ɓ`���ׁA���{�����ꖡ�������Ȃ�A�����Ղ��Ȃ��Ă����ƍl�����܂��B ������[���b�p�ł̓S�z�𗘗p���鐻�S���@�ł́A�������������Ă���ꍇ�@�b�����Ɋ���ڂ������o��悤�ɂȂ�A�b������肭�����Ȃ��Ȃ�܂����A�ӂ𑽂��܂�ł���S�z�͂��ꂾ���ł��S�̎��������Ȃ�܂��B �܂��A�}���K�����̕s�������������Ă���̂ŁA�܂��܂������ቺ�����ɁA���{�̍�����g�����@�ɔ䂵�A�Z�_�������Ȃ�X���ɂ���A�����\�����傫���x���Ɍ����鑤�ʂ�����܂��B �܂��A�ؒY�͐ΒY��R�[�N�X�ɔ䂵�A�ቷ�œS�̊Ҍ����������̂ŁA�ǎ��̓S�����邱�Ƃ��ł����̂ŁA�Ñ㏉���ɂ͒����E���m�ł��ؒY���g�p���Ă��܂����B ���[���b�p�⒆���̂悤�ɍ������������Ȃ������ƌ������́A�ł��Ȃ��������{�݂̂������ł����@���{���̋��x�Ȑꖡ�������̂ł��B �ȏオ�S�����Ɖ��x�ω��ɂ��g���̕ψʂɂ��Ă̏�����������������Ȃ�����{���̏Ă����ꏈ���ɂ��Đ������܂����B �Ȃ�ƂȂ������ł���A���ꂩ��q�ׂ܂����H�̎��ۂ̓��쐬�菇�ł̑g�D���ɋN�����Ă���ω��͂ǂ��������̂���ǂ������ł���Ǝv���܂��B �ē��ꂪ�I���ƁA���i�����F�Ă��߂��j�����܂��B �ΘF�̓����t�߂ɓ���āA�|�̉��x��150�x�`200�x�ɕۂ��A�Ă����ꎞ�̎c�����͂����������A�|���̖��ω����q�����艻���āA�|�ɔS���^����ׂł��B �Ă��߂��Ƃ�����Ƃ́A�ē���ȏ�ɕω��ɕx�݁A�ʔ������ۂ������o���܂��B �ē���i�I�[�X�e�i�C�g��Ԃɂ����|���}��j��Ƀ}���e���T�C�g�̌����g�D���ł��܂����A�����400�x���x�ɂďĂ��߂����s���ƁA�d�x���L��Ƃ��}���e���T�C�g����Fe3C �ւ̉��w�ω��ɂ��C��f���o�����A�g���[�X�^�C�g�ƌĂ��t�F���C�g�ƃZ�����^�C�g�̍����g�D�ƂȂ�܂��B �g���[�X�^�C�g�͍d�x�̃o�l���͂���܂����A�r�b�J�[�X�d����400HV�ƃ}���e���T�C�g���͓�炩���Ȃ�܂��B �@550�x����650�x�ŏĂ��߂����s���ƁA�\���o�C�g�ƌĂ��t�F���C�g�ƃZ�����^�C�g�̔��ׂȗ���g�D���ł��A�r�b�J�[�X�d����270HV�ƍX�ɓ�炩���Ȃ�܂��B �Z�����^�C�g�ׂ̍����o�������g�D���S�̂ɂ܂Ԃ��ꂽ�l�ɂȂ�A���x�Ɛx�����o�����X�ǂ��A�����ł͍\���p�S�|�Ƃ��ėp�����Ă��܂��B �@�����Œ��ӂ��ׂ��́A�g���[�X�^�C�g�A�Z�����^�C�g�A�\���o�C�g���͑S�ďē��ꂵ�ďo�����}���e���T�C�g���ω����������Ƃ������ł��B ���{���ł́A����n�S���Ƀg���[�X�^�C�g�A�Z�����^�C�g�A�\���o�C�g���̑g�D���F�߂���̂ŁA�Ă��߂������z�I��150�x�`200�x�݂̂ł͂Ȃ������Ƃ����^�₪�o�Ă��܂��B ���I�z���ł́A�ʏ�̏Ă��߂����I�������i�K�ŁA���̉������ւ̋Ȃ���❀�ꂪ�������Ă��鎖������̂ŁA��������������ׂɓ��H���}���e���T�C�g�ϑԉ��x���400�x�ȏ�ɉ��M���A���ȂŒ����ł����s������A��p�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����ϑz������̂ł��B �@���b��̍Ō�̍H���Ƃ��āA�r�u�����܂��B �a��Ƃ������ɓ������������A�b��E�l�̎v�������ׂ鐸�B���ꂽ�`�ɂ��ׂ��A�r�u�Ō`�𐮂��A���t�֓n���܂��B �@�����̌��t�́A�ꖡ��ǂ�����u�͓��R�ł����A����ȊO�ɁA���̓��̎��D�������\�����邱�Ƃ��v������A����͉��n�����Ō��肳��܂��B �ڂ̑e�����̂���ׂ������̂ւU�i�K�̓u�����܂��B �@���t�́A���ɔ���t�֓���n���܂��B ������ɓ���ĕۑ�����ꍇ�̗v�ƂȂ�u�͂��v�����A���ɛƂ߂܂��B �u�͂��v�Ƃ́A���g�ƕ��̊Ԃɕt���āA���̒��œ��g�����Ă�������ƌŒ肷�����ł��B�����Qcm���x�̕��œ���Ɠ���i���̌���O�㕔���j���ォ���ݍ��ނ悤�ɍH���܂��B �n���̋������ɋ���ƌĂԓ��̍ז_�����ċ�蠟�Őڒ����āA�s�i�Ȃ����F�����̒��ɓ��镔���j�ɍ����ċ��ƂŐ��`���āA����Ɠ���Ɏ��܂�悤�ɂ��܂��B �Ō�ɔ��������͂��ɔ킹�đ������܂��B �@���ɏ�t�֓���n���A�p�̖i�P�O�N�ȏ�Q�����Ď��k���~�܂������́j�𓁐g�ɍ����č��E�Q���ɕ����āA����̔���t�ō��ꂽ�͂����������߂����i���S�������p�Ȃ̂Ŏ��p���ō���܂��j�Ɠ��̐���̓������P�_�Ŏx����悤�ɂ��āA������ɂ͓��g���G��Ȃ��悤�ɍ��o���܂��B ����́A���g���ɗ͎K�тȂ��l�ɂ���ׂł���A�ו��ɂ�����܂ł̋@�\�����l����ꂸ�ɁA�P�Ɏ��[���邾���̐��m�⒆���̏�ł͍l�����Ȃ����Ƃł��B �|�p�����犴������@�\�I���k�����������ޏ��Ɋ������܂��ˁB ���̈���蕔�������܂����A�����͛Ƃߍ��ޕ����Ȃ̂ŁA�t�ɖ�������悤�ɍH���A�ړB�i���Ɠ����Œ肷�鞶�j�̌����J���܂��B �@���ɏ��h�t�֓n���A���x������h��A���ɖh���h���@�\�������悤�ɓh����d�˂܂��B ���͕����t�֓n���A���ɍ��E����L���\��A�㉺�����Ƃ��Ĕ���������������Őڒ����čוR�œ���Ȋ����グ�������āA���߂Ă����܂��B �\�t�ɂ́A�͂��ʂ�̌������\�����G�ʂ�ɍ���ĖႢ�܂��B ���ꓙ�̍�Ƃ��I������ƁA���͍Ăь��t�̏��֖߂��Ă��܂��B ���t�́A���g�̒n���i��炩���g���[�X�^�C�g�̒��ɍd���Z�����^�C�g��\���o�C�g���_�݁j���u�ƌĂ��d���u�̔��Ђœu���A�d���g�D�̖͗l���A��炩���g�D���ق�̏�����邱�Ƃɂ�蕂�����グ�܂��B ���ɐ@���ƌĂ������^�����Ƃ��s���܂��B �b��Œb�����鎞�ɔ�юU��_���S���ޗ��ɁA������ԉ��M��@�������ɂ������̂����ƍ������h�����t�̂Ŗ����āA�\�ʑe�����~�N�����P�ʂŕ����ɂ��܂��B ���ɁA�n���ƌĂԐn���𔒂��P�������Ƃ��s���܂��B �@����Ƃ����ׂ����A���ܓu�̓u�`���g���A�}���e���T�C�g�����i��ł���d���ĐƂ�������������~�N�����P�ʂŖ����グ�܂��B ���ɁA�M���瓏�ɂ����Ă��M�n���A��[���ۂ��Ȃ��Ă���S�_�Ŗ��������肳���܂��B �Ō�ɁA���͒b��֖߂�A�����������A�p�[�c��Ƃߍ��݊����ƂȂ�܂��B �@���{���́A�قڃI�[�_�[���C�h���i�ł���A�X�l���g�p����ꍇ�ɍœK�ɍ���Ă��܂��B ���ɐ��\�̗ǂ��D�G�ȕ�������A�A������̎������ꂸ�A�d���߂�����̎�������{�̕��m�B�́A�t�r���C�̌��E����̕����̐��������瑽���Ă��A����ɂ��Ă͂����Ȃ��l�B�������̂ł��B ���̎����́A��X�܂ʼne���͂������A��q�C����ȍ~�@���ď����ɓ��{�N�U���T�����������Ƃ��Ȃ��Ă����܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |